はじめに

黒船来航の1年前、すでにアメリカ艦隊の襲来を予知していた藩主がいたことをご存じでしょうか。

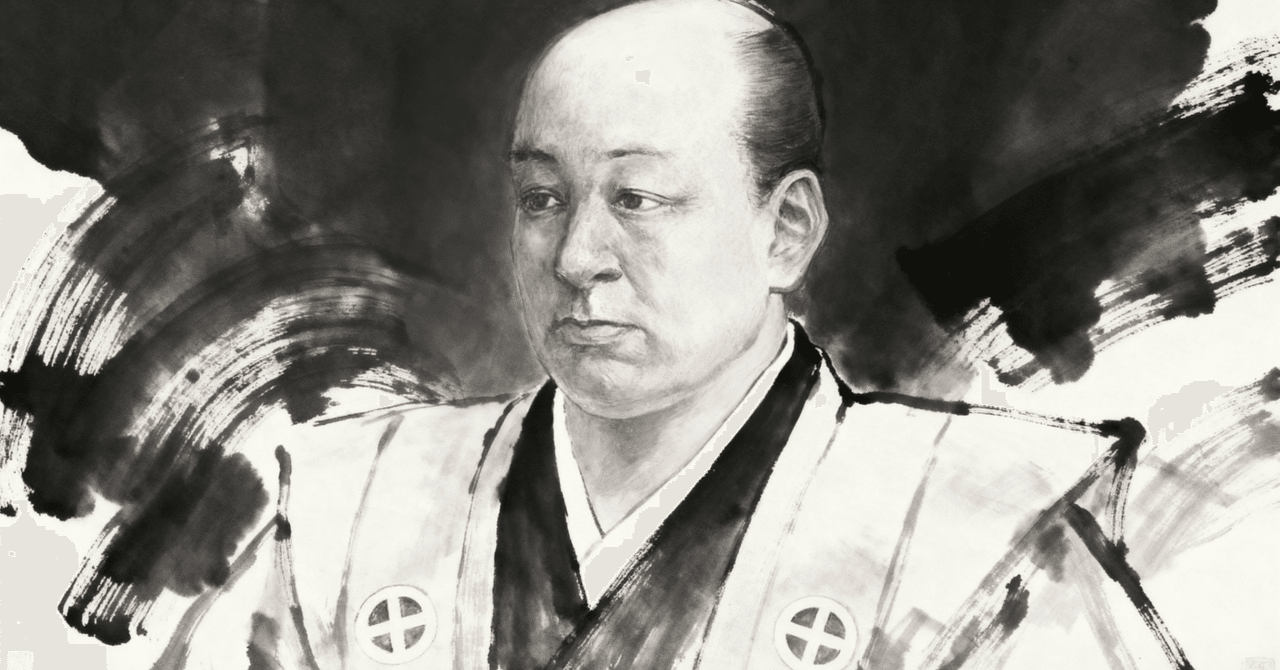

島津斉彬という名の薩摩藩主は、鎖国下の日本において、琉球王国という「抜け穴」を活用し、世界情勢をリアルタイムで把握していました。

オランダ商館、琉球との貿易ルート、中国の出版物など、複数の情報源を駆使して欧米列強の脅威を分析し、その危機感を日本初の総合的工業施設「集成館」の建設や、写真・電信といった最先端技術の導入へと結実させていったのです。

本記事では、情報を力に変えた斉彬の戦略的リーダーシップと、明治維新への道を準備した薩摩藩の近代化政策について、史実に基づいて解説します。

目次

- 琉球支配がもたらした二重の優位性

- アヘン戦争が示した危機

- 多層的な情報ネットワークの構築

- 集成館事業:情報を産業へ転換

- 日の丸誕生をめぐる物語

- 最先端技術への挑戦

- 斉彬が遺したもの

- 参考文献

1. 琉球支配がもたらした二重の優位性

1609年、薩摩藩は琉球王国を軍事的に征服しました。

この出来事は単なる領土拡大ではなく、薩摩藩に経済と情報の両面で計り知れない優位性をもたらすことになります。

琉球は清朝への朝貢関係を維持しながら、同時に薩摩藩の支配下に置かれるという「二重従属構造」となりました。1628年には首里に在番仮屋が設置され、約20名の薩摩役人が常駐して貿易と統治を監督する体制が確立されます。

この巧妙な仕組みにより、薩摩藩は幕府の鎖国政策をかいくぐって中国との密貿易を展開できました。

絹織物や漢方薬などの中国製品を琉球経由で入手し、京都や大阪で高値で販売することで莫大な利益を得たのです。

調所広郷の財政改革により、500万両を超える債務を抱えていた薩摩藩は、1840年までに250万両の黒字へと劇的に転換しています。

さらに重要なのは、琉球が情報ハブとしても機能したことです。

欧米の捕鯨船や軍艦が頻繁に往来する海域に位置していた琉球は、西太平洋における列強の動向を観測する最前線となりました。

2. アヘン戦争が示した危機

1840年から1842年のアヘン戦争は、島津斉彬の世界観を根本から変える出来事でした。

当時アジア最大の帝国だった清朝が、イギリスの軍事力の前に屈したという事実は、西洋列強の脅威が現実のものであることを如実に示していたからです。

斉彬はこの情報を驚くべき速さで入手しています。

1842年の南京条約締結直後、英国人宣教師が発行する月刊誌(推定『The Chinese Repository』)を通じて清朝敗北の詳細を把握しました。

「琉球に来航する外国船が増加した」と認識し、日本の植民地化リスクを理解したのです。

この危機認識こそが、斉彬の「富国強兵」政策の理論的基盤となりました。

軍事力の強化だけでなく、経済基盤の確立なしに国は守れないという認識のもと、総合的な近代化政策が展開されていきます。

3. 多層的な情報ネットワークの構築

斉彬の戦略的優位性の核心は、単一ではなく複数の独立した情報源を確保していた点にあります。

第一の情報源は長崎出島のオランダ商館でした。

オランダ商館が幕府に提出する「和蘭風説書」には海外情勢が記されており、1852年7月、斉彬はこれを入手してペリー艦隊の来航を約1年前に予知しています。

第二の情報源は長崎通詞約150名のネットワークです。

彼らはオランダ報告書を日本語に翻訳する役割を担っており、薩摩は南九州に位置するため、江戸より2〜3週間早く情報を入手できました。

第三の情報源が琉球・中国商人ルートです。

薩摩藩は約50名の中国語通訳を雇用し、中国での出来事に関する情報収集を試みていました。

第四の情報源が蘭学者ネットワークです。

斉彬は川本幸民、箕作阮甫、高野長英らを招聘し、西洋書の翻訳と科学実験を行わせました。

第五の情報源が幕府中枢との政治的コネクションでした。

老中阿部正弘は進歩的な斉彬を幕政討議に関与させ、この政治的近接性により斉彬は幕府情報に非公式にアクセスできたのです。

4. 集成館事業:情報を産業へ転換

1851年、藩主に就任した斉彬は、磯地区に日本初の総合的軍事産業複合体「集成館」の建設を開始しました。

これは単なる軍事工場ではなく、反射炉、造船所、蒸気機関工場、薩摩切子工場、紡績工場など30以上の施設からなる巨大プロジェクトでした。

最盛期には1日1,200名が従事し、西洋式火薬、化学薬品、写真機材、電信機器を製造しています。

特筆すべきは、これらがすべて「西洋の書籍と図版のみを参考に、外国人技師なしで薩摩の技術者が開発した」という点です。

反射炉の建設では、在来技術との融合が見られます。

耐火レンガの製造に薩摩焼の陶磁器技術を応用し、巨大な炉を支える土台には日本の城郭建築で培われた石工技術が用いられました。

このハイブリッド工法こそが、日本独自の技術革新の実態だったのです。

斉彬は家臣たちに言いました。

「西洋人も人なり、佐賀人も人なり、薩摩人も同じく人なり、退屈せずますます研究すべし」。

この言葉には、他藩の成功から学ぶことを厭わない実用主義が表れています。

5. 日の丸誕生をめぐる物語

ペリー来航は日本に国際海事法への適合を迫りました。

外国船と区別するための統一船舶標識が必要となったのです。

従来の通説では、斉彬が1853年12月に幕府に「白地に朱の丸」のデザインを進言し、これが国旗の原型となったとされています。

1854年7月11日、幕府は正式に「白地日の丸幟」を日本総船印として布告しました。

同年12月12日に竣工した薩摩藩の洋式軍艦「昇平丸」は、1855年2月13日に鹿児島を出港し、3月18日に品川に到着しています。

この航海時に船尾に日の丸を掲げたとされ、日本船として初めて日の丸を掲揚した例とされています。

ただし、海事史研究では、浦賀奉行や水戸藩主徳川斉昭の役割も大きかったことが指摘されており、「諸説あり」というのが学術的コンセンサスです。

真実は、複数の主体が協力してペリー危機に対応した共同過程だった可能性が高いでしょう。

6. 最先端技術への挑戦

斉彬は写真と電信という当時最先端の技術にも挑戦しています。

1848年、長崎商人上野俊之丞が日本初のダゲレオタイプカメラを輸入し、翌年斉彬に献上しました。

斉彬はこれを「印影鏡」と命名し、市来四郎らに研究を命じます。

お由羅騒動での中断を経て、1851年の藩主就任後に研究が再開されました。

8年の試行錯誤の末、1857年9月17日、市来四郎が鹿児島城休息所御庭で、裃姿の斉彬を撮影することに成功します。この銀板写真は「日本人による日本人撮影の現存最古の銀板写真」として、1999年に重要文化財に指定されました。

電信については、同じ1857年、佐賀藩主鍋島斉正が製造した電信機を斉彬に贈呈しました。

斉彬は探勝園内に設置し、モールス信号による通信実験を実施しています。

約600メートルの電線を鹿児島城本丸と庭園の間に設置し、実験に成功したとされています。

これらの技術実験は即時的な軍事的実用性は低かったものの、西洋技術の可能性を実証する象徴的意味を持っていました。

写真は瞬間を永続化する技術、電信は距離を無効化する技術であり、どちらも西洋科学の力を体現していたのです。

7. 斉彬が遺したもの

1858年7月16日、斉彬は満50歳で急逝しました。

死因はコレラまたは腸チフスと推定されていますが、井伊直弼の大老就任直前というタイミングから、一部の歴史家は暗殺の可能性も示唆しています。

しかし斉彬の遺産は弟子たちに継承されました。

西郷隆盛、大久保利通、小松帯刀らは斉彬のもとで訓練され、「富国強兵」思想と情報重視の姿勢を吸収します。

集成館は明治政府の産業政策のモデルとなり、薩摩出身者が明治政府の中核を占めたことで、斉彬の政策が国家レベルで実施されていきました。

斉彬の最大の業績は、情報を力に転換する方法を実証したことでした。

アヘン戦争の情報は反射炉と大砲に、ペリー来航の情報は蒸気船に、オランダ技術書は実働する工場に変換されました。

この「情報→分析→実装」のサイクルが、幕府や他の藩が情報を得ながらも行動できなかった時代に、薩摩を行動する主体にしたのです。

参考文献

- 尚古集成館(薩摩藩資料館)「島津斉彬」タイムライン、https://www.shuseikan.jp/timeline/shimadzu-nariakira/

- Robert K. Sakai “The Satsuma-Ryukyu Trade and the Tokugawa Seclusion Policy”, The Journal of Asian Studies, vol.23, no.3, 1964年5月

- 国立国会図書館『維新史料綱要』第1巻、1937年

- 文化庁「銀板写真(島津斉彬像)」文化遺産データベース、https://bunka.nii.ac.jp/db/heritages/detail/213559

- 市来四郎『斉彬公御言行録』、1884年

- 鹿児島県「日の丸 発祥の地」、http://www.pref.kagoshima.jp/aa02/pr/gaiyou/itiban/hatu/hinomaru.html

- Christopher Joby “The Dutch Language in Japan (1600-1900)”, Brill出版、2021年

- Marco Tinello “A New Interpretation of the Bakufu’s Refusal to Open the Ryukyus to Commodore Perry”, Asia-Pacific Journal: Japan Focus, vol.16, issue 17, 2018年

コメント