はじめに

「一生に一度は参れ善光寺」。この言葉を聞いたことはありますか?

長野県にある善光寺は、年間約600万人が訪れる日本有数の霊場です。

2015年の御開帳では、わずか57日間で707万人もの参拝者が集まりました。

なぜこれほど多くの人々を惹きつけるのでしょうか。

その答えは、善光寺が1400年にわたって貫いてきた「開かれた信仰」にあります。

特定の宗派に属さず、男女や身分を問わず、すべての人々を受け入れる。

この姿勢は、当時としては革新的でした。

本記事では、善光寺がどのようにして独自の道を歩んできたのか、その歴史を紐解いていきます。

目次

- 善光寺とは?その特別な理由

- 創建の謎:7世紀の日本で何が起きたのか

- 無宗派という独自の立場

- 女性を歓迎した寺:当時としては革命的

- 天台宗と浄土宗が共存する二元管理体制

- 江戸時代の大繁栄:参拝者の半数が女性

- 現代に続く信仰の力

- まとめ

- 参考文献

1. 善光寺とは?その特別な理由

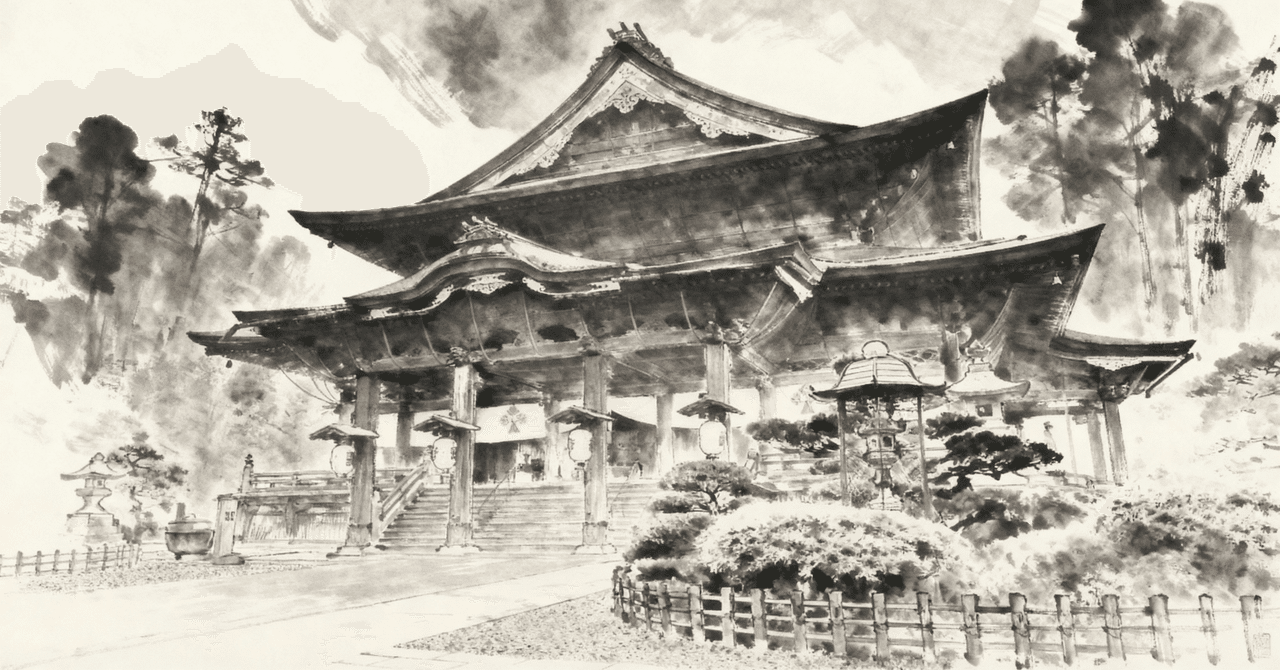

善光寺は長野市にある約1400年の歴史を持つ寺院です。

最大の特徴は、特定の宗派に属さない「無宗派」であること。

日本の多くの寺院が真言宗や浄土宗などいずれかの宗派に所属する中、善光寺は独立した存在として機能してきました。

もう一つの特徴は、創建当初から女性の参拝を認めてきたことです。

江戸時代まで多くの寺院や霊山が女人禁制を敷いていた中、善光寺は男女平等に門戸を開いていました。

この姿勢により、「女人救済の寺」として広く知られるようになります。

現在の本堂は1707年に完成した国宝建築で、日本最大級の木造建築です。

驚くべきことに、造営費約25000両(現代の価値で数十億円)は、全国を巡る出開帳の収入で賄われました。

これは善光寺への信仰が全国規模で広がっていたことを物語っています。

2. 創建の謎:7世紀の日本で何が起きたのか

善光寺の創建には謎が多く残されています。

寺伝によれば、642年に現在地へ遷座し、644年に伽藍が造営されたとされます。

中心となったのは本田善光という人物で、難波の堀江で捨てられていた阿弥陀如来像を信濃に持ち帰って祀ったのが始まりとされています。

しかし、考古学的な証拠は限られています。

境内から出土した瓦の分析から、善光寺は遅くとも7世紀後半から9世紀にかけて大規模寺院として存在していたことが確認されています。

特に注目すべきは、奈良の川原寺と同じ様式の瓦が出土していること。

これは善光寺が当時の中央政権と強い繋がりを持っていたことを示唆しています。

文献上、善光寺が初めて登場するのは951年の『僧妙達蘇生注記』です。

創建から約300年後のことで、しかも「水内郡善光寺」として一地方寺院の一つという扱いでした。

この「沈黙」は重要な意味を持ちます。

善光寺の独自性は創建時から確立されたものではなく、その後の歴史の中で築かれていったことを示しているからです。

3. 無宗派という独自の立場

善光寺が「無宗派」である理由を理解するには、時代背景を知る必要があります。

善光寺が創建された7世紀の日本には、まだ「宗派」という概念自体が確立していませんでした。

平安時代に最澄が開いた天台宗(806年)、空海が開いた真言宗、鎌倉時代に法然が広めた浄土宗(1175年)など、主要宗派はすべて善光寺創建より後に成立しています。

つまり、善光寺が特定宗派に属さなかったのは、選択すべき宗派が存在しなかったという歴史的状況の結果でした。

この立場を「前宗派」と呼びます。

転機となったのは12世紀頃に成立した『善光寺縁起』です。この物語では、善光寺の本尊がインドから百済を経て552年に日本にもたらされた「日本最古の仏像」であると規定されました。

この「三国伝来」という壮大な来歴により、善光寺は日本仏教の「根源」に位置づけられたのです。

12世紀は宗派間の競争と共存が始まった時期でした。

この中で、「三国伝来の日本最初の仏」という物語は、特定宗派の教義に与することなく、全ての宗派を超越する存在という独自の地位を確立しました。

実際、鎌倉時代には親鸞や一遍など、宗派を超えた高僧が善光寺に参拝しています。

4. 女性を歓迎した寺:当時としては革命的

善光寺のもう一つの革新性は「女人救済」の姿勢でした。

『善光寺縁起』の冒頭には、インドの月蓋長者の娘・如是姫が重い病にかかり、阿弥陀如来の祈りによって救われたという物語が配置されています。

さらに、地獄に落ちた皇極天皇(女性天皇)を善光寺如来が救済する話も含まれます。

これらの物語は歴史的事実ではありませんが、極めて戦略的な意味を持っていました。

本尊がその霊験を最初に示した相手が女性であり、国を治める女性天皇にまで救済が及ぶことを示すことで、「女性にとって最も頼りになる救済者」というメッセージを発信したのです。

当時の日本では多くの寺院や霊山が女人禁制を敷いていました。

比叡山は最澄の遺言により女人禁制、高野山は約1000年間女人禁制、富士山も1872年まで女人禁制でした。

1872年、太政官布告により多くの寺社が女人禁制を解除しますが、善光寺にとってこれは「元来女人禁制がなかった」という事実を改めて確認するものでしかありませんでした。

この構造的差異が、江戸時代における圧倒的な女性参拝者比率を可能にしたのです。

5. 天台宗と浄土宗が共存する二元管理体制

善光寺の「無宗派」という理念は、寺院運営の制度としても確立されました。

中世以降、善光寺は天台宗と浄土宗という二つの有力宗派によって共同で護持・運営される体制を築いています。

具体的には、天台宗の「大勧進」と浄土宗の「大本願」がそれぞれ独立した寺院として境内に存在し、大勧進の貫主(男性)と大本願の上人(代々尼僧が務める)が共同で善光寺全体の住職を務めるという、他に例を見ない二頭体制です。

この制度は、いかなる単一宗派も善光寺を独占できないことを保証します。

両寺院が法要を交代で勤め、寺務総長を2年ごとに交代する運用体制により、宗派対立を制度的に回避しているのです。

特筆すべきは、大本願の住職「善光寺上人」が代々公家出身の尼僧によって継承されてきたこと。

現在は第122世川名観惠(2025年4月就任)に至ります。大本山の住職が女性であることは日本仏教史において極めて珍しく、女性の宗教的地位を制度的に保証するものです。

男性の貫主と女性の上人が共に最高位の聖職者として奉仕するこの形は、宗派だけでなく性別をも超えた包括性の象徴となっています。

6. 江戸時代の大繁栄:参拝者の半数が女性

江戸時代、善光寺は空前の繁栄を迎えます。

1707年に完成した現在の本堂は、日本最大級の木造建築で、1953年に国宝指定されました。

江戸時代末期、善光寺への参拝者は年間約20万人に達し、伊勢神宮に次ぐ全国2位、寺院では全国1位の参拝者数を記録しました。

特筆すべきは、参拝者の約半数が女性であったこと。

「伊勢参りは男の旅、善光寺参りは女の旅」という言葉が広く流布し、善光寺参拝は女性の宗教実践として認識されました。

天保年間には、福岡の商家の女性・小田宅子が『東路日記』で伊勢参りと善光寺参りの旅を記録しており、女性グループでの長期旅行が実現していたことがわかります。

大正時代の絵馬には、男性1人に対し女性22人が本堂で拝む様子が描かれ、極端な女性優位を視覚化しています。

善光寺は女性参拝者のために独自の宗教体験も提供しました。

本堂内陣の瑠璃壇下、長さ約45メートルの真っ暗な回廊を手探りで進み「極楽の錠前」に触れる「お戒壇巡り」は、男女問わず参加可能でした。

死と再生を象徴するこの没入体験を、性別による差別なく提供したことは、善光寺の平等主義を実践レベルで体現しています。

7. 現代に続く信仰の力

明治維新後の神仏分離政策や廃仏毀釈運動という激動の時代においても、善光寺は無宗派性ゆえに特定宗派への攻撃を回避し、むしろ参拝者数を増加させました。

1884年には年間約57万人、1958年には約300万人、1991年には1000万人超と、参拝者は右肩上がりで増加します。2015年の御開帳では過去最多の707万人を記録しました。

現在も年間約600万人が参拝しています。

この持続的成長は、無宗派性と平等主義という普遍的価値が、近代化・世俗化・多様化の時代においても広範な支持層を維持する基盤となったことを実証しています。

1998年長野オリンピックでは善光寺が聖火リレーの終着点に選ばれ、2010年にはダライ・ラマ14世が訪問して砂曼荼羅を奉献するなど、国内外から注目される霊場となっています。

8. まとめ

善光寺の歴史は、「開かれた信仰」の力を証明しています。

特定宗派に属さないという選択は、宗派対立を超えて広範な人々からの支持を得ることを可能にしました。

女性を積極的に受け入れる姿勢は、当時としては革新的であり、江戸時代には参拝者の半数が女性という驚異的な比率を達成します。

善光寺の真の革新性は、「前宗派」という歴史的出自を「無宗派」という普遍的価値へと昇華させ、「女人救済」という強力な物語を創造した点にあります。

これは単なる伝統の継承ではなく、時代の変化と人々の精神的希求に応答しながら、自らの歴史を再定義し続けてきた結果です。

1400年の歴史を持つ善光寺は、現代においても年間600万人が訪れる生きた信仰の場として機能しています。

その姿は、普遍的な価値を持つ組織がいかにして永続的な繁栄を築くことができるかを示す、貴重な事例と言えるでしょう。

参考文献

一次資料

- 『扶桑略記』欽明天皇13年(552年)条(11世紀末〜12世紀初成立)

- 『僧妙達蘇生注記』(951年頃成立)

- 『善光寺縁起絵巻 鎌倉・英勝寺蔵』倉田邦雄ほか編著、龍鳳書房、2003年

- 『善光寺如来略縁起:絵入・平仮名附』岩下孝四郎著、明治10年(1877年)12月

- 太政官布告第98号「神社仏閣女人結界ノ場所ヲ廃シ登山参詣随意トス」明治5年(1872年)3月27日

二次資料(学術書・論文)

- 牛山佳幸『善光寺の歴史と信仰』法蔵館、2016年

- 小林計一郎『善光寺史研究』信州地域史料刊行会、2000年

- Caleb Carter “Adding Value (with Limits): Pilgrimage and Women’s Exclusion in Japan’s Sacred Mountains” Hualin International Journal of Buddhist Studies, Vol. 2.2, 2019, pp.1-30

- Barbara R. Ambros, Women in Japanese Religions, New York University Press, 2015

- Laura Nenzi, Excursions in Identity: Travel and the Intersection of Place, Gender, and Status in Edo Japan, University of Hawaiʻi Press, 2008

公的資料

- 『長野市誌 第八巻 旧市町村史編』長野市

- 『長野市誌 第二巻 歴史編 原始・古代・中世』長野市編さん委員会、2000年

- 長野遺跡群善光寺門前町跡(3)(4)発掘調査報告、長野市教育委員会、2014年

- 善光寺本堂(国宝)文化庁、昭和28年(1953年)3月31日指定

ウェブ資料

- 善光寺公式サイト https://www.zenkoji.jp/

- 長野県立歴史館IBミュージアム(ADEAC)

- 国立国会図書館デジタルコレクション

- 文化庁国指定文化財等データベース

コメント