はじめに

現代の私たちにとって身近な銭湯。実は江戸時代の銭湯は、今とはまったく違う「蒸し風呂」スタイルでした。

暗い室内で蒸気に包まれながら汗を流す光景は、まるで現代のサウナそのもの。

しかも単なる入浴施設ではなく、身分を超えた情報交換の場、地域コミュニティの中心として機能していたのです。

江戸の人々が愛した蒸し風呂文化の実像を、史料に基づいて紐解いていきましょう。

👇noteではもう少し深掘りした記事を書いてます。よろしければそちらもご覧ください!

目次

- 江戸初の銭湯誕生―都市建設と衛生需要

- 蒸気浴の仕組み―戸棚風呂から石榴口へ

- 裸の付き合い―身分を超えた交流空間

- 湯女風呂の興隆と幕府の取り締まり

- 二階風呂―情報が集まる社交サロン

- 明治の改革と近代銭湯への変化

- まとめ

1. 江戸初の銭湯誕生―都市建設と衛生需要

天正19年(1591年)夏、伊勢出身の与市という商人が、江戸の銭瓶橋付近に初めての商業銭湯を開業しました。

徳川家康の江戸入府直後のことです。

当時の江戸は城や武家屋敷の建設ラッシュで、全国から集まった大量の労働者たちが疲労回復の場を求めていました。

料金はわずか永楽銭1文(現代価値で約30円)という安さ。

しかし、初期の蒸し風呂は「息が詰まって物も言えず、煙で目も開けられない」と記録されるほど高温でした。

それでも急速に普及し、慶長年間末(1615年頃)には「町ごとに風呂あり」と言われるほど一般化していきます。

江戸幕府は火災予防のため、長屋での内風呂設置を厳しく制限しました。

このため大多数の町人は公衆浴場に依存せざるを得ず、銭湯は都市の重要なインフラとなったのです。

2. 蒸気浴の仕組み―戸棚風呂から石榴口へ

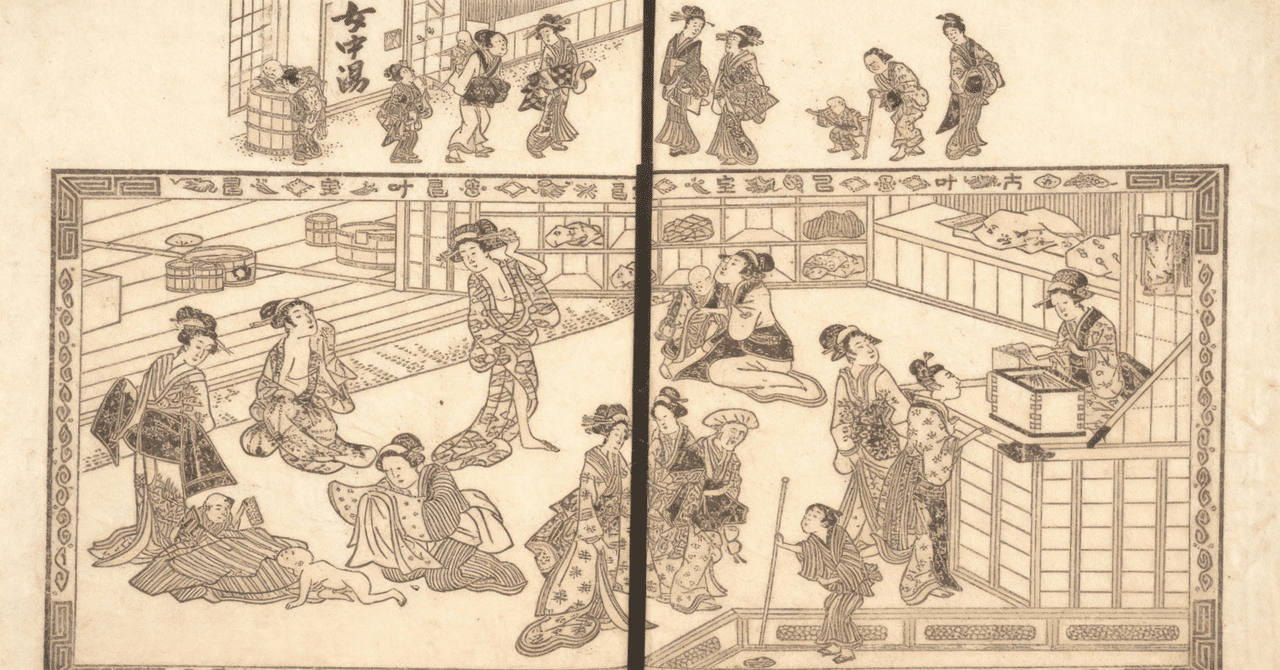

江戸初期の銭湯は、湯船に浸かるのではなく蒸気で体を温める方式でした。

当時は水も燃料も貴重だったため、効率的に体を温める工夫が必要だったのです。

戸棚風呂と呼ばれる初期の形式は、引き違い戸で囲まれた浴槽に膝丈程度の浅い湯を張り、下半身だけを浸けて上半身は蒸気に晒す半身浴スタイルでした。

しかし、扉の開閉で蒸気が逃げるため、燃料効率が悪いという欠点がありました。

この問題を解決したのが石榴口(ざくろぐち)です。

高さ約90cmの低い入口を設け、客は屈んで入る構造にしました。

これにより蒸気を効率的に保持できるようになります。江戸中期以降、この形式が主流となりました。

ただし、石榴口の内部は極めて暗く、視界がほとんど効きません。

人々は衝突を避けるため「冷えものでござい」などと声を掛け合う習慣が生まれました。

暗闇での音声コミュニケーションは、思わぬ社会的効果をもたらします。

3. 裸の付き合い―身分を超えた交流空間

江戸時代は身分制社会でしたが、銭湯では様子が違いました。

衣服を脱ぎ、誰もが裸になる空間では、視覚的な身分標識が無効化されます。

特に暗い石榴口の中では、声と言葉だけで人を判断するしかありません。

『守貞謾稿』には「風呂屋の中では『裸の付き合い』になるので、職業や地位、階層などを超えた自由な人間関係を結ぶことができ」と記されています。

式亭三馬の『浮世風呂』も「賢愚貴賎貧富上下とも湯に入っては裸なり」と、入浴時の身分平等性を強調しました。

実際、江戸最大の呉服商・越後屋(現三越)ですら内風呂を持たず銭湯を利用していたと記録されています。

料金も文化年間で大人6文(約150円)と極めて安価で、階層を問わず利用可能でした。

文化年間(1804-1818年)の江戸には600軒以上の銭湯が存在し、人口約100万人に対して1銭湯あたり1,600~2,000人という高密度配置でした。

4. 湯女風呂の興隆と幕府の取り締まり

江戸初期、一部の銭湯では「湯女(ゆな)」と呼ばれる女性従業員を雇用しました。

当初は垢かきや髪すすぎのサービスを提供していましたが、次第に遊興的側面が強まり、売春を伴うようになります。

湯女風呂は幕府公認の遊郭・吉原の経営を圧迫するほど繁盛しました。

このため幕府は明暦3年(1657年)、大規模な取り締まりを実施します。

約200軒の風呂屋が取り潰され、600人以上の湯女が吉原へ「奴女郎」として強制移送されました。

この取り締まりは単なる風紀取締りというより、国家が管理する独占市場(吉原)への経済的保護主義だったと現代では分析されています。

湯女という経済的資産を没収し、公認の遊郭システムに組み込むという手法でした。

5. 二階風呂―情報が集まる社交サロン

湯女禁止後、江戸の銭湯は別の魅力を提供します。

それが「二階風呂」です。

男湯の上に設けられた休憩室では、番頭が茶や菓子を振る舞い、囲碁・将棋の道具も用意されました。

ここでは地震などの時事、歌舞伎役者の評判、商売の話、育児論など、あらゆる情報が交換されました。

式亭三馬の『浮世風呂』(1809-1813年)は、銭湯での庶民の会話を詳細に記録した貴重な文学作品です。

大阪くらしの今昔館の谷直樹館長は「何か犯罪が発生すると、まっさきに風呂屋に聞き込みに行くほど、町内の情報が集中していた」と指摘しています。

風呂屋の煙突は町の目印となり、不動産広告も「風呂屋まで○○分」と記載するほどでした。

銭湯は単なる衛生施設ではなく、地域コミュニティの中心、情報ネットワークのハブとして機能していたのです。

6. 明治の改革と近代銭湯への変化

明治10年(1877年)頃、東京神田の銭湯経営者・鶴沢紋左衛門が「改良風呂」を発明しました。

石榴口を廃止し、高い天井と湯気抜き窓を設置した開放的設計です。

明治政府は衛生行政の一環として、明治12年(1879年)に石榴口を「不衛生」として禁止し、明治18年(1885年)11月までに全廃を命じます。

約280年続いた石榴口の時代は終焉を迎えました。

また幕府は寛政3年(1791年)と天保12年(1841年)に男女混浴禁止令を発しましたが、庶民の習慣として根強く残り、完全な分離は明治中期まで実現しませんでした。

「男女別にあるのは江戸の湯屋ばかり」という川柳が、当時の実態を物語っています。

まとめ

江戸時代の銭湯は、身体を清めるという本来の機能を超え、コミュニティを形成し、情報を流通させ、文化を生産する重要な社会的結節点でした。

暗い石榴口が生み出した「裸の付き合い」、二階風呂での情報交換、湯女を巡る経済と権力の攻防――これらすべてが、世界有数の巨大都市・江戸の社会ダイナミズムを支えていたのです。

現代の銭湯やサウナがコミュニティの場として見直されている今、江戸の蒸し風呂文化から学べることは少なくありません。

参考文献

- 三浦浄心『慶長見聞集』(1614年頃)国立公文書館デジタルアーカイブ所蔵

- 喜田川守貞『守貞謾稿』(1837-1853年)国立国会図書館デジタルコレクション

- 式亭三馬『浮世風呂』(1809-1813年)国立国会図書館デジタルコレクション

- 山東京伝(作)・歌川豊国(画)『賢愚湊銭湯新話』(1802年)早稲田大学図書館古典籍総合データベース

- 米山勇『江戸湯屋建築の復元的研究』東京都江戸東京博物館(1999年)

- 川端美季「湯屋取締規則及び湯屋営業取締規則に関する考察」立命館大学『Core Ethics』(2006年)

- 大阪市立住まいのミュージアム「江戸時代の銭湯」https://www.osaka-angenet.jp/ange/ange81/2008105

- 東京都浴場組合ホームページ https://www.1010.or.jp/

コメント