はじめに

城壁の総延長9キロメートル――戦国時代の日本で、これほど巨大な防御施設を持つ城は他にありませんでした。

関東の覇者・後北条氏が築いた小田原城の「総構え」は、城だけでなく城下町全体を堀と土塁で囲んだ、まさに難攻不落の要塞です。

豊臣秀吉が率いる21万もの大軍を3ヶ月にわたり退け続けたその防御力は、まさに圧巻でした。

しかし、この完璧な防御システムこそが、北条氏を滅亡へと導く罠となったのです。

最強の盾を持ちながら、なぜ北条氏は敗れたのか。その答えに、現代を生きる私たちへの教訓が隠されています。

👇noteに深掘りした記事を書いてます。よろしければこちらもご覧ください!

目次

- 戦国最大の要塞「総構え」とは

- 過去の勝利が生んだ絶対的な自信

- 最先端技術を結集した防御システム

- 豊臣秀吉の新しい戦い方

- 過信が招いた戦略的失敗

- 総構えが現代に残す教訓

- 参考文献

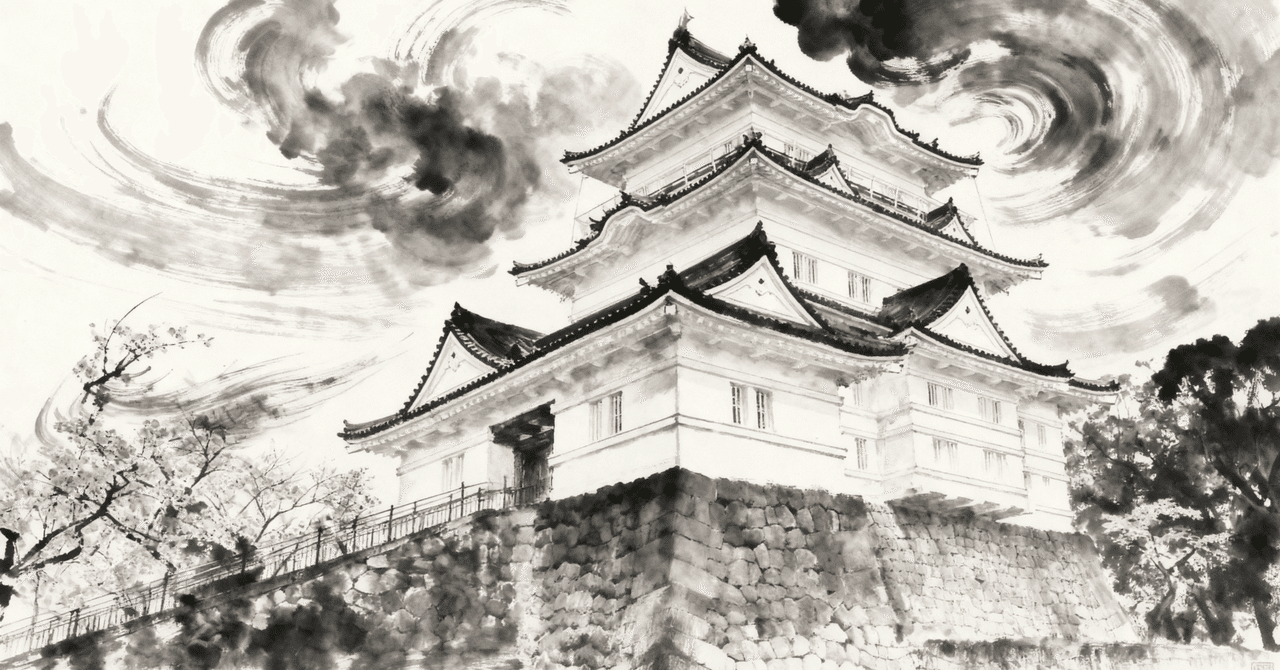

戦国最大の要塞「総構え」とは

小田原城の「総構え」は、1587年頃から1590年にかけて建設された、戦国時代日本最大の城郭防御施設です。

その規模は圧倒的で、総延長約9キロメートル、面積は約3.48平方キロメートルにも及びました。

通常の城が本丸や二の丸といった中心部だけを守るのに対し、総構えは城下町全体を包み込む設計となっています。

つまり、武士の屋敷だけでなく、商人や職人の住む町、さらには田畑までもが防御圏内に含まれていたのです。

これにより、籠城戦となっても城内で食料生産や武器製造が可能という、画期的な防衛構想が実現しました。

建設を急いだ背景には、天下統一を進める豊臣秀吉との対決が避けられないという危機感がありました。

特に1589年の名胡桃城事件で秀吉の怒りを買った後北条氏は、総構えの完成を急ピッチで進めたと記録されています。

過去の勝利が生んだ絶対的な自信

後北条氏が総構えに絶対的な信頼を置いた背景には、二度にわたる籠城戦の成功体験がありました。

1561年、越後の名将・上杉謙信が約1ヶ月にわたり小田原城を包囲しましたが、北条氏は籠城戦でこれを退けます。

さらに1569年には、甲斐の武田信玄による攻撃も同様に撃退しました。

戦国時代を代表する二大名将の攻撃を、籠城という守りの戦術で凌いだのです。

これらの成功は、北条氏に「小田原城は難攻不落」という強い確信を植え付けました。

実際、『北条五代記』には「去年小田原の城惣がまえ有によて落城せず」と記され、総構えの防御力が高く評価されていたことが分かります。

しかし、この自信こそが後に北条氏の判断を誤らせる要因となります。

過去に通用した戦術が、必ずしも未来でも有効とは限らないという教訓を、彼らは見落としていたのです。

最先端技術を結集した防御システム

総構えの防御力を支えたのは、当時の最先端技術でした。

まず注目すべきは堀の規模です。幅20~30メートル、深さ10~15メートルという巨大な堀が城を取り囲んでいました。特に防衛上の弱点とされた北側には、「小峯御鐘ノ台大堀切」と呼ばれる三重の空堀が築かれ、鉄壁の防御線を形成していました。

さらに技術的に興味深いのが「障子堀」です。

これは堀の底に障子の桟のような土の壁を残す構造で、堀に落ちた敵兵の移動を著しく制限する効果がありました。

発掘調査により、高さ最大1.7メートルの堀障子が確認されています。

また、関東ローム層という粘土質の赤土を巧みに利用していた点も見逃せません。

この土は水分を含むと非常に滑りやすくなるため、堀の斜面を50~60度という急角度に削り出すことで、敵兵の登攀をほぼ不可能にしていました。

これらの技術は後北条氏の独創的な発明であり、後の城郭建築にも大きな影響を与えました。

総構えは、戦国時代の土木技術の到達点を示す貴重な遺産なのです。

豊臣秀吉の新しい戦い方

1590年3月、豊臣秀吉は総勢21~22万という空前絶後の大軍を率いて小田原征伐を開始しました。

対する北条方は小田原城に約5万が籠城し、総構えを頼みに徹底抗戦の構えを見せます。

しかし、秀吉の戦略は、北条氏の予想を大きく超えるものでした。

彼は総構えの防御力を熟知した上で、正面からの力攻めという選択肢を完全に排除したのです。

秀吉が採用したのは、完全包囲による兵糧攻めでした。

陸上では約20万の兵で総構えを取り囲み、海上では水軍約1万と軍船1,000隻以上で相模湾を封鎖します。

補給路を完全に遮断することで、戦わずして城を落とそうという作戦でした。

さらに巧妙だったのが心理戦です。

秀吉は小田原城を見下ろす位置に、わずか80日で本格的な石垣を持つ「石垣山城」を築きました。

完成後に周囲の樹木を伐採して突如出現させることで、「一夜にして城が現れた」という衝撃を与えたのです。

この関東初の石垣城郭は、土の城である小田原城との技術的格差を見せつけ、北条方の戦意を大きく削ぎました。

陣中では能や茶会、酒宴などを催し、長期戦への余裕を誇示します。

これらは全て、籠城する北条方の精神を揺さぶるための計算された演出でした。

過信が招いた戦略的失敗

総構えの堅牢さは、皮肉にも北条氏の戦略的判断を縛る足枷となりました。

第一の判断ミスは、籠城策への固執です。

北条氏邦が野戦での迎撃を主張したにもかかわらず、松田憲秀ら籠城派が優勢となり、全軍を城内に退避させてしまいます。

これは機動的な反撃の機会を自ら放棄することを意味しました。

第二に、秀吉の動員力を過小評価していました。

過去に対峙した上杉謙信や武田信玄の軍勢とは規模が全く異なり、21万という兵力は関東の戦国大名が経験したことのない圧倒的な物量でした。

第三に、外交的な選択肢を失っていました。

1589年の名胡桃城事件で秀吉の惣無事令(私戦禁止令)に違反したことが、北条討伐の口実を与えてしまいます。

天正16年の聚楽第行幸への不参加など、秀吉の怒りを買う対応を繰り返していたことも響きました。

そして約3ヶ月の籠城戦の末、支城の連鎖的崩壊と海上封鎖による兵糧不足、さらには重臣の内応工作発覚により、城内の士気は崩壊します。

1590年7月5日、北条氏直は降伏を決断し、小田原城は無血開城となりました。

興味深いことに、総構えの防御力そのものは最後まで機能し続けました。

秀吉軍は一度も総構え内部への侵入に成功していません。

しかし、物理的な防御だけでは戦争に勝利できないことが証明されたのです。

総構えが現代に残す教訓

小田原城総構えの歴史は、現代を生きる私たちにも重要な教訓を残しています。

最も強固な長所も、それに固執すれば最大の弱点に転化しうるという事実です。

総構えは戦術的には完璧でしたが、その完璧さゆえに北条氏は他の戦略的選択肢を検討する柔軟性を失いました。

変化する環境に適応できなかった組織は、いかに優れた資産を持っていても生き残れないのです。

また、過去の成功体験に囚われることの危険性も示唆しています。

上杉謙信や武田信玄を退けた経験が、豊臣秀吉という新しいタイプの脅威への対応を遅らせました。

過去の勝ちパターンが、必ずしも未来でも通用するとは限りません。

さらに、総合的な国力の重要性も浮き彫りになりました。

秀吉は軍事力だけでなく、外交、経済、心理戦を統合した多次元的な戦略を展開しました。

単一の分野での優位性だけでは、総力戦には勝てないという教訓です。

現在、小田原市内の各所に総構えの遺構が残されており、国の史跡として保存されています。

小峯御鐘ノ台大堀切や早川口遺構などを訪れることで、その壮大なスケールを体感することができます。

これらの遺構は、後北条氏の優れた築城技術を伝えると同時に、戦略的柔軟性の重要性を静かに語り続けているのです。

参考文献

- 三浦浄心『北条五代記』寛永18年(1641年)刊行、国立国会図書館デジタルコレクション

- 小田原市教育委員会『小田原市文化財調査報告書 第89集 小田原城総構』2001年3月

- 小田原市教育委員会『小田原の遺跡探訪 第15号「小田原城総構 ー戦国最大級の城郭ー」』

- 諏訪間順『小田原城の歴史』吉川弘文館、2019年

- 神奈川県県民部県史編集室編『神奈川県史 通史編1(原始・古代・中世)』神奈川県、1981年

- 杉山博編『戦国遺文 後北条氏編』全6巻+補遺編、東京堂出版、1989-2003年

- 小田原市公式サイト「四代氏政の時代」https://www.city.odawara.kanagawa.jp/encycl/neohojo5/009/

コメント