はじめに

明治維新といえば、多くの人が「新しい時代の始まり」として学習しますが、実はその陰で「もう一つの日本」が存在していたことをご存知でしょうか。

1868年から1869年にかけて、現在の北海道で日本初の選挙制政府が樹立され、西洋の最新技術を駆使して新政府に立ち向かった驚くべき歴史があります。

これが「函館戦争」です。

この戦争は単なる武力衝突ではありません。

組織の変革、技術革新、そして正統性をめぐる現代にも通じる重要な教訓が詰まった、日本史上最も興味深い事件の一つなのです。

目次

- 函館戦争とは何だったのか

- 榎本武揚の決断—北への脱出劇

- 日本初の選挙制政府「箱館政権」の誕生

- 西洋技術で武装した新しい軍隊

- 運命を分けた宮古湾海戦

- 最後の戦いと名誉ある降伏

- 歴史が示す組織変革の教訓

- まとめ

函館戦争とは何だったのか

函館戦争は、1868年から1869年にかけて現在の北海道南部で行われた戊辰戦争の最終局面です。

江戸幕府の海軍副総裁だった榎本武揚(たけあき)が約3,000人の旧幕府軍を率いて蝦夷地(現在の北海道)に渡り、明治新政府軍と約7カ月間にわたって戦いました。

この戦争の特徴は、単なる軍事衝突にとどまらない点にあります。

旧幕府軍は西洋式の選挙制度を導入し、フランス人軍事顧問を招いて最新の軍事技術を学び、国際法に基づいて外国からの承認を求めるなど、まさに「近代国家建設の実験場」となったのです。

榎本武揚の決断—北への脱出劇

1868年8月19日の夜、品川沖から8隻の軍艦が静かに出航しました。

指揮官は榎本武揚、28歳。

オランダ留学で国際法と海軍技術を学んだエリートでした。

榎本の目的は単なる抵抗ではありませんでした。

江戸幕府の崩壊によって職を失った約8万人の旧幕臣たちの生活を守るため、北海道の開拓事業を新政府に提案したのですが、これが拒否されてしまいます。

そこで榎本は「それなら自分たちの手で北海道を開拓しよう」と決意し、同志約3,000人とともに北を目指したのです。

10月20日、旧幕府軍は現在の森町にある鷲ノ木に上陸します。

新政府の守備隊はわずか700人程度だったため、旧幕府軍はほとんど抵抗を受けることなく、10月26日には五稜郭を無血占領しました。

日本初の選挙制政府「箱館政権」の誕生

五稜郭占領後、榎本たちが直面したのは統治機構の確立でした。

ここで彼らが選んだ方法は、日本史上画期的なものでした。

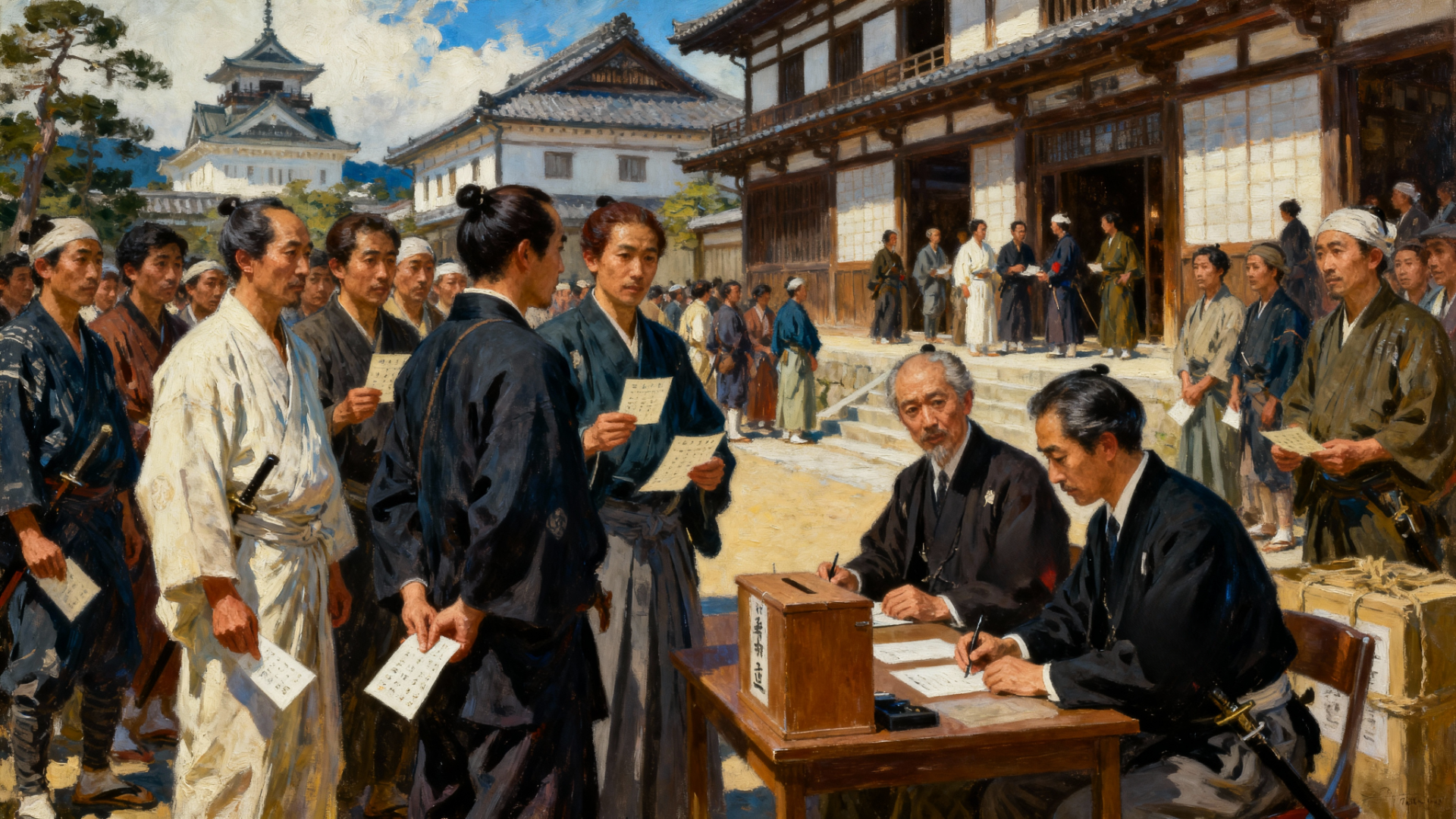

1868年12月15日、五稜郭で「士官以上による入札(選挙)」が実施されます。

これは1890年の第1回衆議院議員総選挙より21年も早い、日本初の選挙でした。

約300人の有権者による投票の結果、榎本武揚が総裁に、松平太郎が副総裁に選出されました。

この選挙制度導入の背景には深い戦略がありました。

旧幕府軍は様々な藩の出身者が混在する連合体だったため、トップダウンでの指揮では統制が困難でした。

選挙というプロセスを経ることで、選ばれた指導者に対する内部の正統性を確保し、組織の結束を図ったのです。

西洋技術で武装した新しい軍隊

箱館政権は軍事面でも革新的でした。

フランス人軍事顧問のジュール・ブリュネ大尉の指導の下、陸軍をフランス式の4個連隊に再編成しました。

また、五稜郭という最新の西洋式星形要塞を本拠地とし、最新の西洋軍事技術を積極的に導入しました。

しかし、1868年11月に痛恨の事故が発生します。

旗艦「開陽丸」が江差沖で暴風により座礁・沈没したのです。

この損失は箱館政権にとって致命的でした。

日本最強クラスの軍艦を失ったことで、制海権を維持する能力が大幅に低下してしまいます。

運命を分けた宮古湾海戦

開陽丸沈没により劣勢に追い込まれた箱館政権は、1869年3月25日、起死回生の作戦に出ます。

それが宮古湾海戦でした。

新政府軍が導入した装甲艦「甲鉄」は、まさに当時の最新兵器でした。

厚い鉄の装甲で覆われたこの艦は、箱館政権の木造軍艦の砲弾を完全に跳ね返す一方で、自身の大砲は敵艦を容易に破壊できる圧倒的な技術的優位を持っていました。

箱館政権海軍は、この「甲鉄」を奪取する大胆な作戦を計画します。

3隻の軍艦でアメリカ国旗を掲げて接近し、「甲鉄」に横付けして兵士が乗り移る「アボルダージュ」という接舷攻撃を仕掛けたのです。

しかし、作戦は悲劇的な結果に終わります。荒天で3隻のうち2隻が遅れ、「回天」1隻だけで突入することになりました。

土方歳三らが乗船する「回天」は「甲鉄」への接舷に成功しましたが、「甲鉄」に搭載されていたガトリング砲の猛射により、わずか30分で撤退を余儀なくされました。

この敗北により、箱館政権は完全に制海権を失います。

最後の戦いと名誉ある降伏

制海権を失った箱館政権に対し、新政府軍は1869年4月9日から本格的な上陸作戦を開始しました。

約7,000人の新政府軍に対し、箱館政権軍は約3,000人。兵力差は2倍以上に広がっていました。

土方歳三は二股口で16時間の激戦を繰り広げ、一時的に新政府軍の進撃を食い止めるなど、優れた戦術能力を発揮しました。

しかし、5月11日の総攻撃で土方は一本木関門付近で戦死し、箱館政権の組織的抵抗は終焉を迎えます。

降伏を前にした5月15日、榎本武揚は感動的な行動に出ます。医師の高松凌雲を通じて、新政府軍参謀の黒田清隆に一冊の書物を贈りました。

それは榎本がオランダ留学時代に写した『海律全書』という国際法の本でした。

「この本は日本が欧米と対等に国交を結ぶために必須であり、戦火で失われるのは忍びない」という手紙とともに。

この行為に感銘を受けた黒田は、榎本が単なる反逆者ではなく、国際的な知識を持つ貴重な人材であることを理解します。

5月18日、榎本は五稜郭を開城し、戊辰戦争は完全に終結しました。

歴史が示す組織変革の教訓

函館戦争は現代の組織論にも重要な示唆を与えています。

まず、技術革新だけでは組織の持続性は確保できないということです。

箱館政権は当時最新の西洋技術を導入し、近代的な統治システムを構築しましたが、最終的には新政府の圧倒的な正統性と資源力の前に敗れました。

次に、人材の価値です。

戦後、榎本武揚をはじめとする箱館政権の指導者たちは処刑されませんでした。

黒田清隆らの助命運動により赦免され、むしろ明治政府の重要な役職に登用されたのです。

榎本は後に海軍卿や外務大臣を歴任し、北海道開拓に大きく貢献しました。

これは現代でいう「アクイハイヤー」(人材獲得を目的とした企業買収)に似ています。

明治政府は競争相手を打ち破った後、その優秀な人材を自らの組織に取り込むことで、さらなる強化を図ったのです。

まとめ

函館戦争は日本史上最も興味深い「もしも」を考えさせる出来事です。

もし箱館政権が成功していれば、日本は異なる近代化の道を歩んでいたかもしれません。

しかし、この戦争が教えてくれるのは、組織の成功には技術革新、正統性の確保、そして十分な資源基盤の三要素が不可欠だということです。

どれか一つが欠けても、いかに優秀な人材と革新的なアイデアがあっても、持続的な成功は困難なのです。

榎本武揚たちの勇気ある挑戦は失敗に終わりましたが、その精神と知識は明治日本の建設に活かされました。

歴史は勝者だけでなく、敗者からも学ぶべき教訓があることを、函館戦争は私たちに教えてくれています。

参考文献

- 函館市史編さん室『函館市史 通説編第2巻第4編』函館市史編さん室、1989年

- 星亮一『蝦夷共和国』中公新書、2009年

- 東京大学史料編纂所『維新史料綱要』東京大学史料編纂所、継続刊行

- 大鳥圭介『南柯紀行』(翻刻・解説:中川由香「大鳥圭介『鹏程万里』第十三回」『ほっと あんと 上郡』No.13)

- 国立国会図書館憲政資料室『榎本武揚関係文書』

- 函館市中央図書館『五稜郭内庁舎平面図』1864年

- Wikipedia「箱館戦争」「宮古湾海戦」「蝦夷共和国」各項目

コメント