はじめに

江戸時代の終わり、大阪の町に一つの私塾がありました。

そこには全国から志ある若者たちが集まり、昼夜を問わず西洋の学問に没頭していました。

たった一冊の辞書を奪い合い、お互いに教え合いながら学ぶ姿は、まさに知識への飢餓感そのものでした。

この塾から、慶應義塾を創設した福澤諭吉、日本陸軍の父と呼ばれる大村益次郎、近代医療制度の基礎を築いた長與專齋など、日本の近代化を担う人材が次々と巣立っていきました。

その名は「適塾」。今日は、幕末から明治にかけて日本の未来を切り開いた、この驚くべき教育機関の物語をご紹介します。

目次

- 緒方洪庵という人物

- 適塾の誕生と発展

- 革新的な教育システム

- 全国から集まった若者たち

- 適塾が輩出した人材

- 医療への貢献

- 適塾の終焉と継承

- 現代に残る遺産

1. 緒方洪庵という人物

緒方洪庵は1810年、岡山県の武士の家に生まれました。

若い頃から学問に情熱を注いだ洪庵は、17歳で大阪に出て蘭学(オランダ語を通じて学ぶ西洋学問)を学び始めます。

洪庵の学びは徹底していました。大阪で中天游という先生のもとで4年間学んだ後、21歳で江戸に移り、当時最高峰の蘭学者・坪井信道に師事します。

さらに1836年からの2年間は長崎に赴き、オランダ人医師から直接医学を学びました。

当時の日本で、これほど体系的に西洋医学を学んだ人物はほとんどいませんでした。

こうして合計12年間もの修学を経て、28歳の洪庵は大阪に戻り、医師として開業するとともに、1838年4月に適塾を開設したのです。

2. 適塾の誕生と発展

適塾という名前は、洪庵の号である「適々斎」に由来します。

最初は大阪の瓦町という場所で、自宅兼診療所の一角を使った小さな塾でした。

しかし、塾の評判はすぐに広まり、全国から学びたい若者が集まってきました。

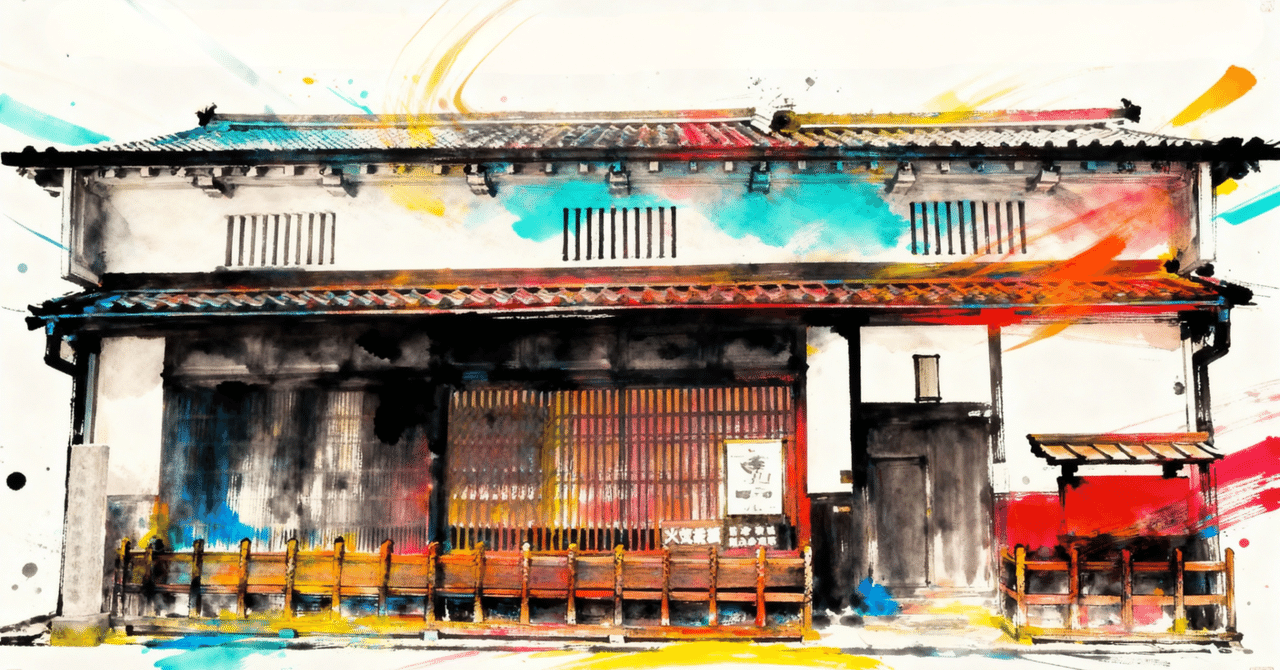

1845年、手狭になった塾は過書町(現在の北浜)の約140坪の建物に移転します。

この建物は現在も保存されており、国の重要文化財に指定されています。江戸時代の蘭学塾の建物が残っているのは、ここだけなのです。

移転後の適塾は、1階の奥が洪庵家族の住居、2階全部と1階の一部が塾生のスペースという構造でした。

最盛期の1859年には、一度に81名もの塾生が学んでいたという記録が残っています。

3. 革新的な教育システム

適塾の教育方法は、当時としては極めて革新的でした。その特徴は大きく3つあります。

会読という学習法

先生が一方的に教えるのではなく、塾生たちが共同で原書を読み解く「会読(かいどく)」が学習の中心でした。

月に6回、10人から15人程度のグループで、オランダ語の医学書や科学書を順番に音読し、その場で翻訳して議論します。

成績は○(白玉)、●(黒玉)、△(白三角、白玉3倍の価値)で評価され、3ヶ月連続で最上位を維持した者が上級に進めるという仕組みでした。

この緊張感のある学習環境が、塾生たちの学習意欲を最大限に引き出したのです。

完全な実力主義

塾生は学力に応じて8〜9級に分けられ、成績によって席次が決まりました。

月末には成績順に座席が入れ替わり、最上級生が「塾頭」として塾の運営と後輩の指導を担当しました。

重要なのは、身分や年齢、出身地は一切関係なく、純粋に学習成績だけで評価されたことです。

江戸時代の厳格な身分制社会において、これは驚くべきことでした。

福澤諭吉は22歳という最年少で塾頭になりましたが、これも彼の実力が認められた結果です。

一冊の辞書をめぐる競争

適塾には、蘭和辞書『ヅーフ・ハルマ』がたった一冊(写本)しかありませんでした。

この辞書は「ヅーフ部屋」に置かれ、塾生たちは会読の予習のために、この一冊を奪い合うように使いました。

福澤諭吉の自伝には「ヅーフ部屋の明かりは夜中も消えることがなかった」と記されています。

一見すると不便に思えますが、この「制約」が逆に塾生たちの競争心と協力体制を生み出しました。

辞書を使えない者は使える者に教えを乞い、塾生同士で教え合う文化が自然に形成されたのです。

4. 全国から集まった若者たち

1844年以降の入門者名簿「姓名録」には636名の署名が残されています。

その出身地を見ると、青森県と沖縄県を除く全国に及んでいました。

最も多かったのは山口県の56名、次いで岡山県46名、佐賀県34名でした。

通いの塾生や1844年以前の門人を含めると、総数は1,000名を超えると推定されています。

身分も様々で、武士だけでなく、医師や商人の子弟も学んでいました。

全国から志ある若者が集まり、身分を超えて切磋琢磨する。適塾は、日本の近代化を先取りした空間だったのです。

5. 適塾が輩出した人材

適塾からは、日本の近代化を担う人材が次々と巣立ちました。

福澤諭吉(1835-1901)

1855年、20歳で入塾した福澤は、猛烈な勉強の末、22歳で最年少の塾頭に就任しました。

彼は自伝で「勉強ということについては、このうえにしようもないほど勉強した」と述懐しています。

適塾での経験は、後の慶應義塾創設に大きな影響を与えました。

実力主義の評価システムや自主的な学習環境など、適塾の教育理念は慶應義塾に受け継がれ、日本の近代私学教育の模範となったのです。

大村益次郎(1824-1869)

1846年に入塾し、第4代塾頭を務めた大村益次郎は、「精根を尽くして学び、夜を徹して書を読むことを怠らず」と評されるほどの勤勉家でした。

適塾で蘭学の基礎を習得した後、軍事学を学び、幕末には長州藩の軍事顧問として活躍します。

明治政府では兵部省の初代大輔となり、近代日本陸軍の創設者として知られています。

適塾で学んだ実力主義の精神は、彼の軍制改革にも反映されました。

長與專齋(1838-1902)

1854年に入塾し、1858年に福澤諭吉の後を継いで第11代塾頭となった長與專齋は、明治政府で内務省初代衛生局長として日本の公衆衛生制度を確立しました。

「衛生」という言葉自体、長與が中国古典『荘子』から採用したものです。

医師試験制度の確立、コレラ対策としての下水道整備など、現代の日本の医療・衛生システムの基礎を築いたのです。

その他の著名な門下生

- 橋本左内:15歳で入塾し、後に福井藩主の側近として活躍した思想家

- 佐野常民:日本赤十字社の初代総裁

- 大鳥圭介:工部大学校(後の東京大学工学部)の校長

- 高峰譲吉:アドレナリンを発見した科学者

適塾出身者の特徴は、それぞれの分野で「創始者」的役割を果たしたことです。

彼らは適塾で培った西洋科学の知識と実力主義の精神を基盤に、教育、軍事、医療、行政など多様な分野で日本の近代化を推進しました。

6. 医療への貢献

適塾は教育機関であると同時に、実践的な医療活動の拠点でもありました。

種痘事業の展開

1846年、洪庵は大阪の道修町に「除痘館」を設立し、天然痘予防のための種痘事業を開始しました。

当時、天然痘は多くの人命を奪う恐ろしい病気でした。

洪庵は治療費を取らずに種痘を施し、全国186箇所の分苗所を通じてワクチンを供給するネットワークを構築しました。

この活動は西日本における種痘の中心拠点となり、多くの適塾出身者が各地で種痘の普及に尽力しました。

これは日本の近代的な公衆衛生事業の先駆けとなったのです。

翻訳と著作活動

洪庵は1849年から『病学通論』の刊行を開始しました。

これは日本語で書かれた最初の本格的な病理学書です。

また1857年からは、ドイツ人医師フーフェラントの内科医書『扶氏経験遺訓』全30巻の翻訳を刊行し、これは幕末から明治初期にかけて日本の内科医学の標準的教科書となりました。

さらに1858年、江戸でコレラが大流行した際には、治療指針書『虎狼痢治準』を数日で緊急出版し、全国に配布しました。この迅速な対応は多数の人命を救ったとされています。

医療倫理の確立

洪庵は『扶氏医戒之略』で医療倫理12カ条を示しました。

その第一条は「医の世に生活するは人のためなり、己のためにあらず」というものです。

貴賤貧富を顧みず、常に人命を救うことを第一に考えるべきという彼の高い倫理観は、多くの門下生に受け継がれました。

7. 適塾の終焉と継承

1862年、洪庵は幕府から奥医師および西洋医学所頭取に任命され、江戸へ赴任しました。

適塾は義弟の緒方拙斎らが継承して運営を続けましたが、翌1863年6月10日、洪庵は江戸の官舎で急逝します。

享年54歳という若さでした。

適塾はその後も数年間運営されましたが、明治元年(1868年)に正式に閉鎖されました。

しかし、適塾の精神は消えることはありませんでした。

明治2年(1869年)、大阪府は洪庵の次男・緒方惟準や門下生、オランダ人医師ボードインらの協力を得て、浪華仮病院および仮医学校を設立しました。

これが後に大阪医学校、大阪府立医科大学と改称され、1931年には大阪帝国大学(第6番目の帝国大学)が創設されます。そして現在の大阪大学へと発展したのです。

大阪大学は適塾を自らの歴史的起源と位置づけており、2013年には開学175周年(1838年起点)を記念しました。

8. 現代に残る遺産

適塾の建物は、1941年に国史跡、1964年に重要文化財に指定されました。

現在は一般公開され、当時の塾生たちの学習環境を今に伝えています。

大阪大学適塾記念センターが資料の保存・研究・公開を担当し、会誌『適塾』を継続刊行しています。

建物内には、塾生たちが使った教材や資料、洪庵の著作などが展示されており、訪れる人々に幕末の学びの熱気を伝えています。

適塾の教育理念—完全な実力主義、自主的な学習、学問の自由—は、現代の教育にも通じる普遍的な価値を持っています。

身分や年齢ではなく実力で評価される環境、お互いに教え合い切磋琢磨する文化、純粋な知的好奇心を大切にする姿勢。これらは今も色褪せることのない教育の本質です。

適塾は、鎖国下の日本において西洋科学を学ぶための最先端の教育機関であり、その教育成果は明治維新以降の日本の急速な近代化を可能にした人的基盤の一つでした。

緒方洪庵の教育者としての先見性と、会読制度に代表される革新的な教育システム、そして全国から集まった塾生たちの熾烈な学習競争が、日本近代化の原動力となったのです。

参考文献

- 一次資料|緒方洪庵適々斎塾姓名録|編著:緒方富雄|1967年(再版:1976年)|国立国会図書館デジタルコレクション

- 一次資料|福翁自伝|福澤諭吉(校訂:富田正文)|初版:1899年/岩波文庫版

- 公的機関|大阪大学適塾記念センター公式サイト「適塾について」|大阪大学|https://www.tekijuku.osaka-u.ac.jp/ja/tekijuku

- 公的機関|岡山市公式サイト「明治150年 緒方洪庵」|岡山市|https://www.city.okayama.jp/kurashi/0000009787.html

- 二次資料(大学出版)|緒方洪庵と適塾|著:梅溪昇|1996年|大阪大学出版会

- 二次資料(学術出版)|洪庵・適塾の研究|著:梅溪昇|1993年|思文閣出版

- 二次資料|『よみがえる適塾 適塾記念会50年のあゆみ』|梅溪昇・芝哲夫|2002年|大阪大学出版会

コメント