はじめに

年末になると必ず話題になる「忠臣蔵」。

主君の仇を討つために命をかけた47人の武士たちの物語は、300年以上経った今でも多くの人々の心を打ちます。

しかし、この物語が単なる仇討ち事件ではなく、当時としては画期的な「情報戦略」の成功例だったことをご存知でしょうか。

本記事では、史実に基づいて赤穂事件の真相に迫り、なぜこの事件が日本の国民的物語となったのかを解き明かします。

👇noteに深掘りした記事も書いてます。よろしければこちらもどうぞ!

目次

- 事件の発端:なぜ浅野内匠頭は刃傷に及んだのか

- 大石内蔵助の戦略:討ち入りまでの21ヶ月

- 「口上書」という武器:世論を味方につける方法

- 討ち入りの実行と幕府の判断

- 物語の誕生:室鳩巣から『仮名手本忠臣蔵』へ

- まとめ:史実と物語の間で

1. 事件の発端:なぜ浅野内匠頭は刃傷に及んだのか

元禄14年(1701年)3月14日、江戸城松の大廊下で事件は起こりました。

赤穂藩主の浅野内匠頭長矩が、高家筆頭の吉良上野介義央に突然斬りかかったのです。

朝廷からの使者をもてなす重要な儀式の最中という、最悪のタイミングでした。

幕府の対応は迅速でした。

浅野は即日切腹、赤穂藩は取り潰しとなります。

一方、吉良には一切のお咎めなし。

この「片手落ち」な裁定が、後の事件の引き金となりました。

興味深いのは、浅野が刀を抜いた理由が史料上「詳細不明」であることです。

「此間の遺恨、覚えたるか」という言葉を残しただけで、具体的な動機は語りませんでした。

後世の物語では「吉良が賄賂を要求した」などと語られますが、これらは同時代の史料には見られません。

この「動機の空白」が、逆に人々の想像力をかき立て、様々な解釈を生む余地となったのです。

2. 大石内蔵助の戦略:討ち入りまでの21ヶ月

浅野家の筆頭家老だった大石内蔵助は、主君の死後、重要な決断を迫られました。

家臣団は「家の再興を目指すべき」という穏健派と「仇討ちを」という急進派に分裂します。

最終的に浅野家再興の道が閉ざされると、大石は討ち入りを決断しました。

しかし、ここで大きな問題がありました。

当時の法律では、仇討ちは親族間の復讐に限られており、「主君の仇討ち」は法的に認められていなかったのです。

つまり、彼らの行動は法を犯す犯罪になる可能性が高かったのです。

そこで大石らは、単に武力で復讐するだけでなく、周到な「情報戦略」を展開します。

約1年9ヶ月という準備期間は、物理的な準備だけでなく、世論を味方につけるための「熟成期間」でもありました。

この間、彼らの動向は世間の注目を集め続け、「赤穂の浪人たちが何かを企てている」という期待感が社会に広がっていったのです。

3. 「口上書」という武器:世論を味方につける方法

赤穂浪士が用いた最も巧妙な手段が「口上書」でした。

これは討ち入り当日、吉良邸の門前に掲げられた声明文です。

この文書の戦略は見事でした。

まず幕府の裁定を一度は全面的に受け入れる姿勢を示します。

しかし続けて、松の廊下の事件を「喧嘩」と定義し直すのです。

当時、「喧嘩両成敗」という原則が広く認識されていました。

双方を等しく罰するという素朴な公平感に基づく考え方です。

口上書は、浅野のみが処罰され吉良がお咎めなしという裁定は、この「喧嘩両成敗」の原則に反する不公平なものだと主張しました。

さらに、儒教の教えを引用して「君父の讐は共に天を戴くべからず」と述べ、主君の仇を討つことは武士としての絶対的な義務であると訴えました。

つまり彼らは、幕府の土俵(成文法)で争うことを避け、武士社会の慣習法と道徳という、自分たちに有利な土俵を設定したのです。

これは現代の「フレーミング戦略」そのものと言えるでしょう。

4. 討ち入りの実行と幕府の判断

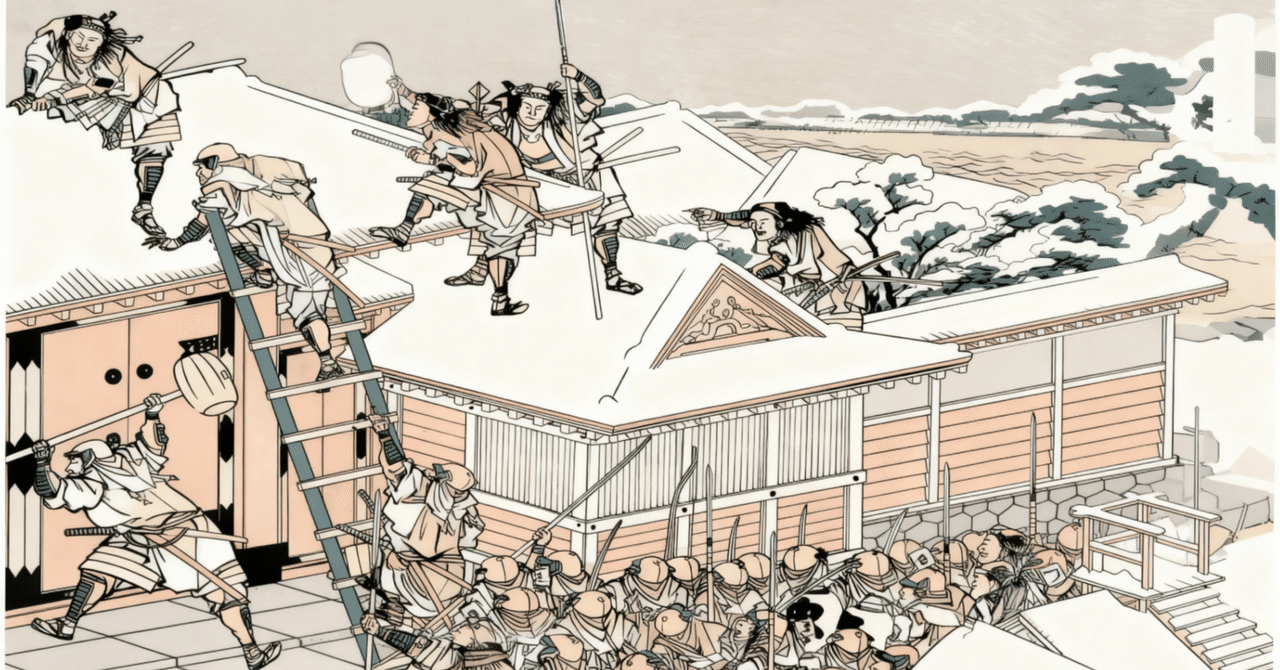

元禄15年(1702年)12月14日未明、大石内蔵助率いる47名は吉良邸に討ち入りました。

約1〜2時間の戦闘で吉良義央を討ち取り、浪士側に死者は出ませんでした。

注目すべきは、討ち入り後の行動です。

彼らは吉良の首を持って泉岳寺の浅野内匠頭の墓前に向かい、夜明けの江戸市中を整然と行進しました。

この「見せる」行為は、何百通の書状よりも雄弁に彼らの忠義を伝えたのです。

江戸市民の反応は熱狂的でした。

公卿の中原師英は日記に「全く前代未聞の忠臣であり、江戸中の人々が称賛している」と記しています。

儒学者の林鳳岡は助命を嘆願し、多くの知識人が彼らを「義士」として支持しました。

幕府は難しい判断を迫られます。

浅野内匠頭を即日処分したのとは対照的に、浪士たちの処分決定には約2ヶ月を要しました。

最終的に下された判断は「切腹」。

本来なら斬首に相当する罪でしたが、武士としての名誉を認める処分となったのです。

さらに重要なのは、同時に吉良家も取り潰されたことです。

これは事実上の「喧嘩両成敗」であり、浪士側が主張した論理を幕府が追認したことを意味します。

世論の力が、法の運用に影響を与えた瞬間でした。

5. 物語の誕生:室鳩巣から『仮名手本忠臣蔵』へ

討ち入りからわずか10ヶ月後、幕府儒官の室鳩巣が『赤穂義人録』を著しました。

この書は赤穂浪士を「義人」として賞賛し、100冊以上の写本が流布します。

史実性には疑問が残る部分もありますが、世論形成に決定的な影響を与えました。

演劇化も急速に進みます。

討ち入りの翌月には早くも歌舞伎化され、1748年には『仮名手本忠臣蔵』が初演されます。

幕府は同時代の武家社会の事件を直接題材にすることを禁じていたため、時代設定を室町時代に変更し、人物名も変えることで検閲を回避しました。

この作品は「独参湯(起死回生の妙薬)」と呼ばれる大ヒットとなり、「客が入らない時は忠臣蔵を上演すればよい」とまで言われるようになります。

こうして赤穂事件は、史実から離れて国民的物語「忠臣蔵」として定着していったのです。

6. まとめ:史実と物語の間で

赤穂事件は、単なる仇討ち事件ではなく、巧みな情報戦略によって世論を動かした歴史的事例です。

大石内蔵助らは、口上書という「広報文書」を用いて自らの行動を正当化し、討ち入り後の公開的な行進によって視覚的に訴えかけ、世論の支持を獲得しました。

現代のSNSマーケティングや企業広報と本質は同じです。

物理的な実力行使だけでなく、社会の空気を読み、世論を味方につける情報戦略の重要性を、この事件は300年前に証明していたのです。

ただし、史料批判の観点からは注意が必要です。

討ち入り前の「計画的情報操作」を直接示す一次史料は極めて限定的であり、多くは討ち入り後の世論形成や後世の物語化によるものです。

大石の遊興が戦略的演技だったという有名な逸話も、同時代の確実な証拠はありません。

史実と物語を区別しながらも、赤穂事件が日本人の心に深く刻まれた理由を理解することは、歴史を学ぶ醍醐味の一つと言えるでしょう。

参考文献

- 東京大学史料編纂所所蔵『梶川与惣兵衛筆記』

- 京都大学附属図書館(谷村文庫)所蔵『赤穂義人録』

- 吉田豊・佐藤孔亮『古文書で読み解く忠臣蔵』柏書房、2001年

- 田原嗣郎『赤穂四十六士論』吉川弘文館

- 山本博文『赤穂事件と四十六士』吉川弘文館、2013年

- Smith, Henry D., II. “The Capacity of Chūshingura” Monumenta Nipponica 58:1 (2003)

- Bitō Masahide, “The Akō Incident, 1701-1703” Monumenta Nipponica 58:2 (2003)

- 赤穂市立歴史博物館所蔵資料

- 神戸大学附属図書館デジタル展示「赤穂事件と忠臣蔵」

コメント