はじめに

あなたは、完成からわずか6年で廃城となった城があることを知っていますか?

しかも、その城下町は消滅するどころか、むしろ北陸屈指の商工業都市として400年以上も繁栄を続けているのです。

これは富山県高岡市に実在した「高岡城」の物語です。

1609年に築かれた最新鋭の要塞が、たった6年後に幕府の命令で破却を余儀なくされる――。

普通なら都市の終わりを意味するこの危機を、前田家はまったく別の視点で「チャンス」に変えました。

武士の町から商人の町へ。

城郭から物流拠点へ。

この驚異的な「戦略転換」は、現代のビジネスでいう「ピボット」そのものです。

状況が変われば、過去の成功を捨てる勇気を持つ――高岡の歴史が教えてくれる教訓は、今を生きる私たちにも深く響くものがあります。

目次

- 前田利長の野心――驚異の150日で完成した高岡城

- 突然の終焉――一国一城令と都市消滅の危機

- 「捨てる勇気」――前田利常による大胆な方向転換

- 城跡の再利用と商工業都市への変貌

- 400年続く繁栄――「加賀藩の台所」としての成功

- おわりに

👇noteに深掘りした記事を書いています。よろしければこちらもどうぞ!

1. 前田利長の野心――驚異の150日で完成した高岡城

江戸時代初期の1609年、加賀百万石の前田家当主だった前田利長は、大きな決断を迫られていました。

隠居城としていた富山城が火災で焼失してしまったのです。

利長は即座に徳川家康と秀忠に新城の築城許可を求め、わずか数日後には新天地「高岡」での工事に着手します。

選ばれたのは小矢部川と庄川に挟まれた台地で、水陸交通の要衝として理想的な場所でした。

驚くべきは築城スピードです。

1609年春に工事を開始し、同年9月13日には入城――わずか約150日で主要部分を完成させたのです。

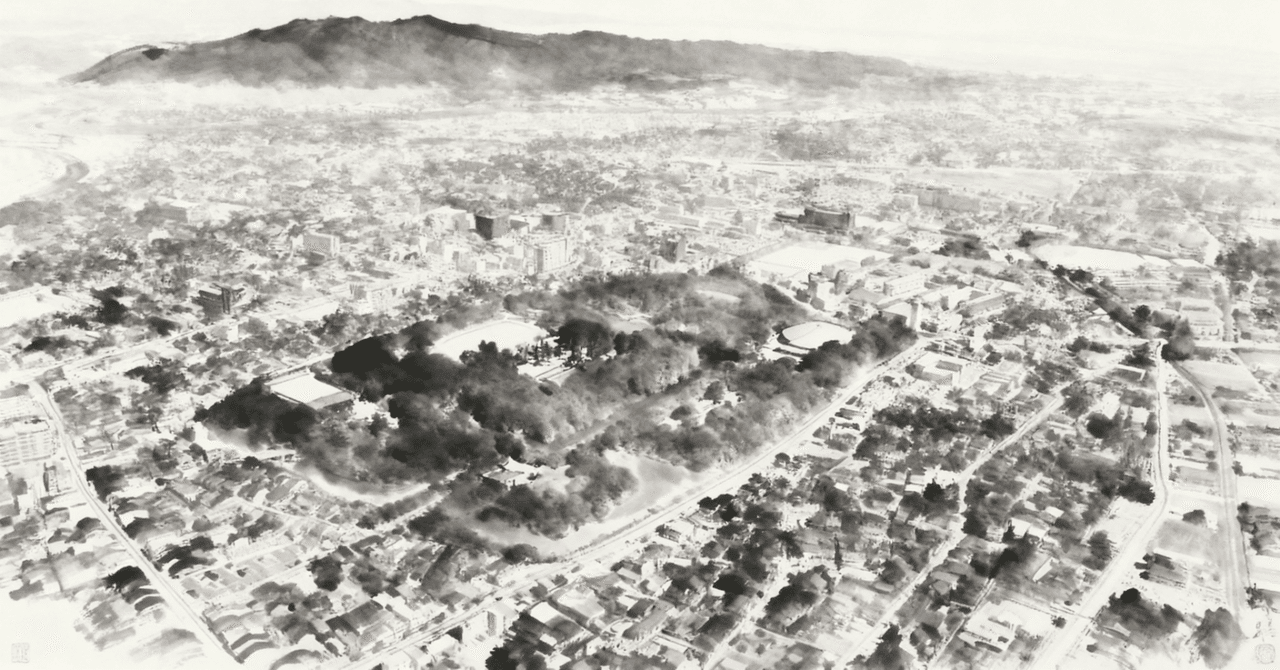

城の総面積は約22万平方メートルを誇る大規模な平城でした。

この城の設計には、キリシタン大名として知られる築城の名手・高山右近が関わったとされています。

本丸、二の丸、鍛冶丸など7つの区画を土橋で繋ぐ「連続馬出」という独特の防御構造は、当時の最先端技術でした。

利長はただ城を建てただけではありません。

城下町の経済基盤も同時に整備しました。

1611年には砺波郡から7人の鋳物師を招き、金屋町を開設。

彼らに土地を与え、税を免除するという破格の待遇で、ものづくりの町としての基礎を築いたのです。

これが後の「高岡銅器」として全国に知られる伝統産業の始まりとなります。

2. 突然の終焉――一国一城令と都市消滅の危機

しかし、栄華は長く続きませんでした。

1614年、前田利長が53歳で病死します。

高岡城はわずか5年で主を失ってしまったのです。

さらに追い打ちをかけたのが、翌1615年に江戸幕府が発した「一国一城令」でした。

大坂夏の陣で豊臣家を滅ぼした直後、徳川家康は諸大名に対して「領国内の居城を一つだけ残し、他の城はすべて破却せよ」と命じたのです。

この法令の狙いは明確でした。

戦国時代、全国には約3,000もの城がありましたが、これを約170まで減らすことで、大名たちの軍事力を削ぎ、反乱の芽を摘む――徳川の天下を盤石にするための戦略だったのです。

加賀藩の本拠地は金沢城です。となると、越中国にある高岡城は廃城の対象となりました。

築城からわずか6年、一度も戦に使われることなく、最新鋭の要塞は法によってその存在を否定されたのです。

家臣団は金沢へ引き揚げ、商人や職人たちも生活の基盤を失って他の地域へ転出し始めました。

高岡の町は荒廃し、「絶望の淵」に突き落とされたのです。

3. 「捨てる勇気」――前田利常による大胆な方向転換

この危機を救ったのが、三代藩主・前田利常でした。

利長の異母弟である利常は、兄が高岡に抱いていた期待を理解しており、都市を見捨てることはしませんでした。

利常がとった戦略は驚くべきものでした。

「武士の町」として終わるのではなく、「商人の町」として再出発させる――つまり、都市の目的そのものを根本から変えたのです。

まず1620年、利常は高岡町民の他所への転出を禁じる法令を出しました。

これは強制的な措置でしたが、人材の流出を食い止め、町の存続に必要な最低限の人口を確保することに成功します。

次に、高岡を麻布の集散地として指定しました。

「布御印押人」という役職を設置し、麻布取引に公的な権威と独占性を与えたのです。

さらに1654年には御荷物宿を開設し、1657年には魚問屋・塩問屋の創設を許可して、物流拠点としての機能を強化していきました。

4. 城跡の再利用と商工業都市への変貌

利常の施策で最も巧妙だったのが、高岡城跡の活用法です。

幕府の命令で建物は破却しましたが、水堀や土塁は埋め立てずに保存しました。

そして城跡に米蔵や塩蔵を設置したのです。これにより「城」ではなく「藩の倉庫」として位置づけられるため、幕府から咎められる心配がありません。

この戦略の真の狙いは二つありました。一つは、城跡を物流拠点として経済活動に役立てること。

もう一つは、万が一の事態に備えて防御施設の原型を保存しておくことです。

実際、この判断のおかげで高岡城の堀と土塁はほぼ完全な形で保存され、現在も「高岡古城公園」として市民に親しまれています。

廃城となった城郭がこれほど良好に残っているのは全国的にも珍しく、利常の先見の明を物語っています。

さらに利常は、城下町の構造そのものも変えました。

従来、北陸街道は城を避けて通るルートでしたが、これを町の中心を縦貫する経路に変更したのです。

これにより、旅人や物資が高岡の市中を通過するようになり、商業が活性化しました。

5. 400年続く繁栄――「加賀藩の台所」としての成功

利常の政策は見事に成功しました。

高岡は江戸時代を通じて商工業都市として発展を続け、「加賀藩の台所」と呼ばれるまでになったのです。

利長が招いた鋳物師たちは着実に成長し、江戸時代中期には「鋳物師の数は日本一」となりました。

当初は鍋や釜などの日用品が中心でしたが、やがて香炉や花瓶、仏具などの美術工芸品へと発展。

近代には日本の銅器市場の90%以上を占めるまでになります。

伏木港を拠点とする北前船交易も、高岡の繁栄を支えました。

米や塩、銅器などが全国に流通し、経済的な豊かさは独自の町人文化を育みました。

その象徴が「高岡御車山祭」です。

利長が豊臣秀吉から拝領した御所車を町民に与えたのが起源とされ、各町が競い合って山車を飾り立てる中で、高岡の彫金や漆工などの伝統工芸技術が結集されました。

現在では国の重要有形・無形民俗文化財に指定され、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています。

6. おわりに

高岡の歴史は、「捨てる勇気」の重要性を私たちに教えてくれます。

完成からわずか6年の巨大な城――それは莫大な費用と労力をかけた「過去の成功」の象徴でした。

しかし、前田利常は、時代が変わったことを理解し、その巨大な資産に固執しませんでした。

城という軍事的価値から、商業という経済的価値へ。

武士の町から商人の町へ。この大胆な方向転換こそが、高岡を400年以上も繁栄させる原動力となったのです。

現代のビジネスでも「サンクコスト(埋没費用)に囚われるな」とよく言われます。

過去の投資や成功体験に固執せず、状況に応じて柔軟に戦略を変える――高岡の事例は、この教訓を約400年前に実践した歴史的ケーススタディと言えるでしょう。

城を捨てても、町は生き残れる。

むしろ、捨てたからこそ新しい繁栄を掴めた――高岡の物語は、変化の激しい現代を生きる私たちにも、大きなヒントを与えてくれるのです。

参考文献

- 『加賀藩史料』前田家編輯部・日置謙編/前田育徳会、1970年(原編纂は明治期)

- 『高岡市史』上巻・中巻、高岡市史編纂委員会/青林書院新社、1959-1970年

- 『富山県史 通史編V 近世上』富山県、1980-1982年

- 文化庁「日本遺産『加賀前田家ゆかりの町民文化が花咲くまち高岡』認定資料」2015年

- 高岡市教育委員会「高岡城跡詳細調査報告書」2013年

- 高岡市公式ホームページ「日本遺産に認定された高岡の歴史ストーリー」

- 文化遺産オンライン「高岡城跡」(国指定史跡)

コメント