はじめに

現代、私たちは海外旅行に行く際、パスポートを持参します。

空港では厳格な本人確認が行われ、身分証明書なしでは国境を越えることはできません。

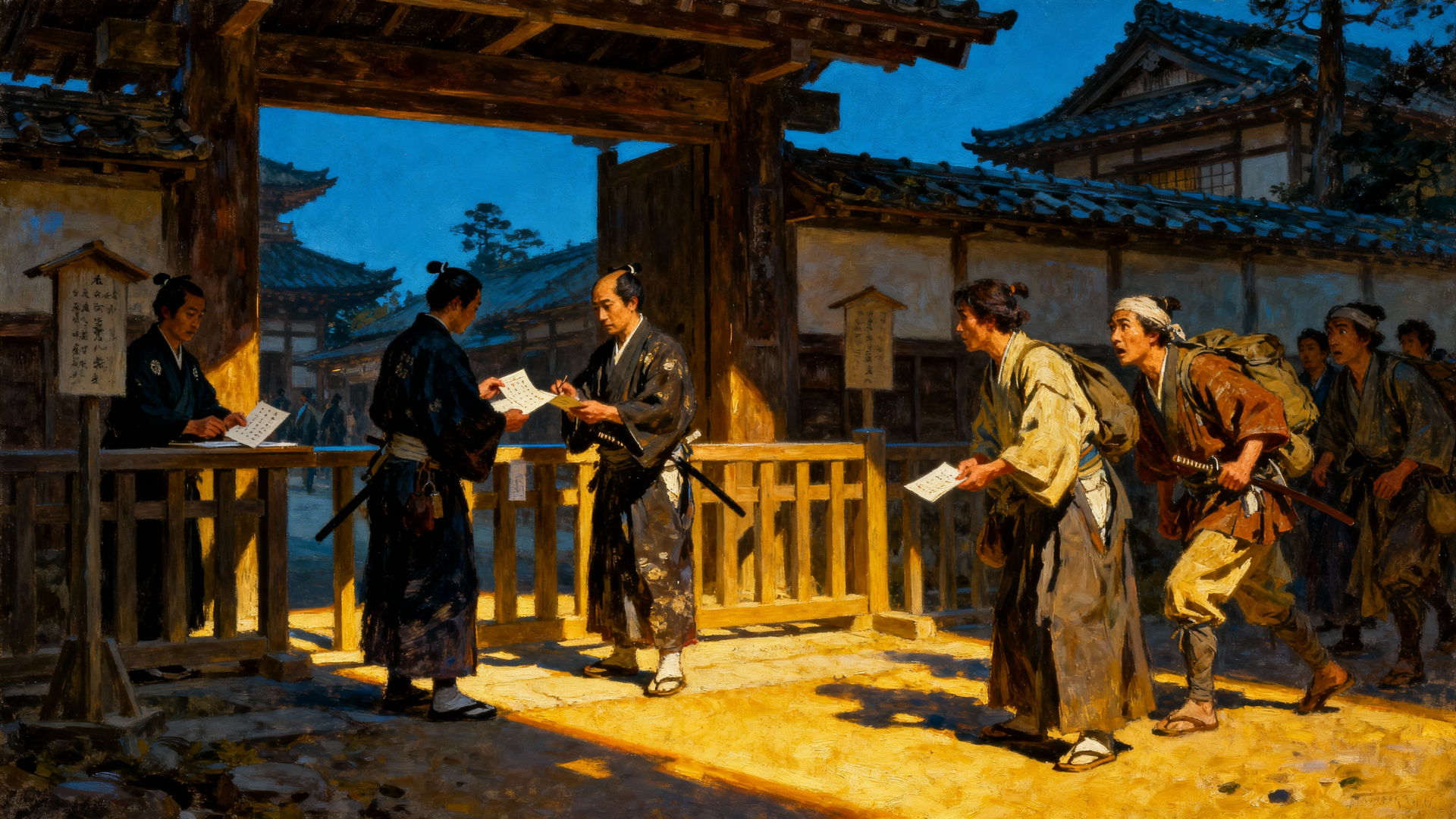

実は、このような身分証明システムの原型が、江戸時代の日本にすでに存在していたことをご存知でしょうか。

それが「箱根関所」と「通行手形」です。

東京から箱根に向かう東海道に設けられたこの関所は、単なる検問所ではありませんでした。

江戸幕府の政治的安定を支える、高度なセキュリティシステムの中核だったのです。

今回は、250年にわたり機能し続けたこの興味深い制度について、分かりやすく解説していきます。

👇深掘りした記事はnoteで書いています。サクッと知りたい方はYouTubeをどうぞ!

目次

- 箱根関所の誕生―なぜ関所が必要だったのか

- 「入鉄砲に出女」―関所の二大任務

- 通行手形システム―江戸時代の「パスポート」

- 厳しい検査の実態―特に女性への監視

- 関所破りの罰則と実際の摘発件数

- 明治時代の廃止と現代への復元

- まとめ―現代に通じる教訓

箱根関所の誕生―なぜ関所が必要だったのか

箱根関所が正式に設置されたのは、1619年(元和5年)のことでした。

江戸幕府を開いた徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利してから約20年後、大坂の陣によって豊臣家を滅ぼした4年後という、まだ戦国の記憶が生々しい時代です。

箱根が選ばれた理由は、その地理的条件にあります。

芦ノ湖と険しい山々に囲まれた狭い道は、江戸と京都・大坂を結ぶ東海道の要衝であり、通行者を確実に捕捉できる「天然の関門」だったのです。

関所の管理運営は、幕府から信頼の厚い譜代大名である小田原藩に任されました。

常時20数名の役人が勤務し、番頭(責任者)をトップに、横目付、平番士、足軽、そして女性検査専門の「人見女」などで構成されていました。

役人たちは月交代で小田原城から単身赴任し、厳格な監視業務にあたったのです。

「入鉄砲に出女」―関所の二大任務

箱根関所の最重要任務を表す言葉が「入鉄砲に出女(いりでっぽうにでおんな)」でした。

これは、江戸に「入る鉄砲」と江戸から「出る女」を厳しく取り締まるという意味です。

なぜこの二つが重要視されたのでしょうか。

「入鉄砲」は、武器が江戸に持ち込まれることを防ぐ措置でした。

各地の大名が江戸で謀反を起こすことを未然に阻止するためです。

ただし、興味深いことに、箱根関所では鉄砲の検査は比較的緩やかで、手形がなくても通行可能だったという記録があります。

武器の監視は、主に静岡県の新居関所が担当していました。

一方、「出女」の監視は極めて厳格でした。

江戸幕府は参勤交代制度により、大名の妻や子供を江戸に住まわせ、事実上の人質としていました。

もし大名の妻が江戸から逃げ出せば、それは夫である大名が謀反を企てている兆候と見なされたのです。

つまり、女性の移動を監視することで、全国の大名を間接的に統制していたといえるでしょう。

通行手形システム―江戸時代の「パスポート」

関所を通過するには「通行手形」が必要でした。

これは現代のパスポートや身分証明書に相当するもので、主に三種類が存在しました。

女手形が最も厳格でした。

江戸を出る武家階級の女性には、幕府の留守居役という特定の役職者だけが発行できる「女手形」の携帯が義務付けられていました。

この手形には、通行する女性の氏名、目的地、旅行理由だけでなく、髪型、顔の特徴、ほくろの位置、手足の特徴など、極めて詳細な身体的特徴が記載されていました。

有効期間は発行日の翌月末までと定められており、厳重な管理が行われていたのです。

男手形は対照的に簡素でした。

実は、一般の男性には原則として通行手形の携帯義務がありませんでした。

必要な場合でも、村の名主や檀那寺が発行する簡易なもので、性別、人数、旅行目的などの基本情報のみが記載されていました。

この男女間の扱いの差は、関所の主目的が「出女」の監視、つまり大名統制にあったことを明確に示しています。

厳しい検査の実態―特に女性への監視

関所での検査は、明け六つ(午前6時頃)から暮れ六つ(午後6時頃)までの12時間行われました。

夜間の通行は原則禁止で、老中の特別証文が必要でした。

検査の手順は二段階でした。

まず、提出された手形の印影を、関所に保管されている「判鑑」という印影見本帳と照合して、文書の真偽を確認します。次に、通行人本人と手形の記載内容を照合しました。

特に女性の検査は厳格を極めました。

「人見女」と呼ばれる専門の女性検査官が、男性役人から隔離された場所で検査を実施しました。

髪をほどかせて髪型を確認し、顔やほくろの位置、身体的特徴を手形と詳細に照合したのです。

疑わしい場合には裸にして検査することもあり、男性が女装して関所を通過することを防ぎました。

当時の旅行記には「老いた人見女が荒々しく近づき、野蛮な作法で髪をかき上げ、だみ声でしゃべりかけてきて胸がつぶれる心地がした」という記述が残っており、女性旅行者にとって関所通過がいかに不快な経験であったかがうかがえます。

関所破りの罰則と実際の摘発件数

関所を不正に通過する「関所破り」は重罪でした。1742年に制定された『公事方御定書』という幕府の基本法典には、関所破りの罰は「磔(はりつけ)」、つまり公開処刑と明記されていました。

最も有名な事例が、1702年のお玉事件です。伊豆国の百姓の娘お玉(少女)が、江戸の奉公先から実家に帰ろうとして、通行手形を持たずに箱根関所の裏山を越えようとしました。

彼女は捕らえられ、2ヶ月の取り調べの後、処刑されました。

ただし、偶然の不幸が重なっての犯行と判断され、磔から一等減刑されて獄門(斬首)となりました。

しかし、興味深いことに、実際の処刑例は極めて少なかったのです。

箱根関所における1619年から1869年までの250年間で、関所破りによる処刑はわずか6件(うち1件は明治になって釈放)のみでした。

「藪入り」(道に迷ったという弁明)として未遂扱いとなった事例は19件ありました。

この少なさには理由があります。

関所破りを摘発すると、見逃した役人の落ち度とされる可能性がありました。

また、地域社会の混乱を避けたい、面倒な対応を避けたいという役人側の事情や、関所近隣の村人が金銭を得て抜け道案内を提供していた実態もあったと考えられます。

つまり、厳格な制度の建前と、ある程度柔軟な運用の実態という二面性が存在していたのです。

明治時代の廃止と現代への復元

1869年(明治2年)、明治新政府は太政官布告により全国の関所を一斉に廃止しました。

「大政更始、四海一家」という新しい国家理念のもと、封建時代の遺物である関所制度は、自由な国内移動を妨げる障害と見なされたのです。

こうして250年の歴史を持つ箱根関所も、その役割を終えました。

廃止後、関所の建物は放置され荒廃しましたが、1922年に国史跡に指定されました。

そして1983年、静岡県の江川文庫で『相州御関所御修復出来形帳』という貴重な史料が発見されます。

これは1865年に関所が大規模修理を受けた際の詳細な報告書で、関所の構造や規模が精密に記録されていました。

この史料と1999年から2001年にかけて実施された発掘調査の成果に基づき、2007年、箱根関所は江戸時代の姿そのままに完全復元されました。

現在は資料館とともに一般公開され、当時の通行手形や関所の記録を見ることができます。

まとめ―現代に通じる教訓

箱根関所と通行手形システムは、江戸幕府の支配構造を象徴する重要な制度でした。

それは単なる検問所ではなく、中央集権的統治、身分制社会の維持、安全保障という三つの国家機能を統合した、高度な政治的システムだったのです。

現代の私たちにとって、この制度から学べることは何でしょうか。

第一に、安全保障と個人の自由のバランスという、今日でも続く課題です。第二に、制度設計の理念と実際の運用には常にギャップが存在するという現実です。

そして第三に、歴史を評価する際には、当時の政治的・社会的文脈を理解する必要があるということです。

特に女性の移動制限については、現代人権感覚からは批判的に評価されるべきですが、当時の政治体制維持には不可欠な選択だったという歴史的文脈も理解しなければなりません。

箱根関所は、過去の遺物ではありません。

それは現代の国境管理、身分証明システム、セキュリティ政策の原点を示す、貴重な歴史的事例なのです。

参考文献

- 『相州御関所御修復出来形帳』(1865年)江川文庫所蔵

- 慶應義塾大学古文書室所蔵女手形(1861年)

- 埼玉県立文書館所蔵男手形(1851年)

- 箱根関所公式サイト(箱根町)

- 『箱根関所物語』加藤利之著、神奈川新聞社、1985年

- Wikipedia「箱根関」

- Constantine Nomikos Vaporis, “Breaking Barriers: Travel and the State in Early Modern Japan”, 2020

- ノジュール「『入鉄砲に出女』を取り締まった関所、教科書に書かれていない実態とは!?」2022年

- 国土交通省「交通変遷と街道の整備実態、機能・役割」

コメント