はじめに

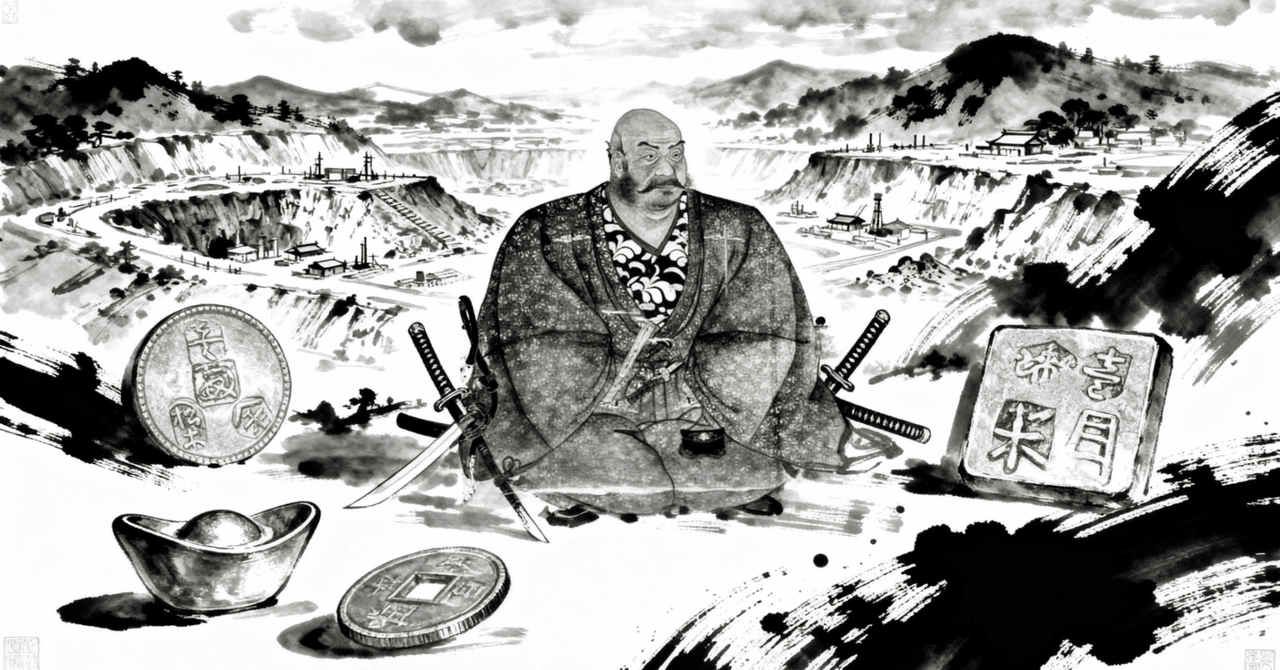

戦国最強と謳われた武田信玄。

その強さの秘密は、実は「金」にありました。

山梨の険しい山中で金を掘り出し、日本で初めて体系的な独自通貨を作り上げた信玄の経済政策は、後の江戸幕府にまで受け継がれることになります。

戦国武将としての武勇だけでなく、優れた経済戦略家でもあった信玄の知られざる一面を、史実に基づいて紐解いていきましょう。

👇Youtubeとnoteでも紹介してます。

目次

- 戦国時代の経済事情と金山開発

- 甲斐国の二大金山

- 金山衆という専門家集団

- 革新的な甲州金システム

- 軍事力を支えた経済基盤

- 江戸時代への遺産

- まとめ

1. 戦国時代の経済事情と金山開発

戦国時代、各地の大名は領地を守り拡大するため、莫大な軍事費を必要としていました。

しかし、当時の日本には統一された通貨制度がなく、中国から輸入された銅銭が主に使われていましたが、品質がバラバラで取引に支障をきたしていました。

武田信玄は領内に豊富にあった金という資源に注目します。

金は誰もが価値を認める普遍的な財産であり、これを戦略的に開発することで、他国に依存しない経済基盤を築こうと考えたのです。

2. 甲斐国の二大金山

武田領内には主に二つの大規模な金山がありました。

黒川金山は標高1,350~1,400メートルの山中に位置し、30以上の坑口が確認されています。

最盛期には「黒川千軒」と呼ばれる約1,000人規模の鉱山集落が形成されました。

湯之奥金山群は中山金山を中心に標高1,400~1,600メートルに展開し、1992年の調査で124もの坑口が特定されています。

両金山は1997年に国の史跡に指定されました。

興味深いのは、1498年の『王代記』に金山の記録があることから、信玄以前から既に稼働していたことです。

信玄の功績は金山を発見したことではなく、体系的に経営し領国経済に組み込んだことにあります。

3. 金山衆という専門家集団

信玄の金山経営で特筆すべきは、「金山衆」と呼ばれる専門家集団の組織化です。

採掘や精錬の高度な技術を持つ職人たちで、田辺家、風間家、依田家などが代々この役割を担いました。

信玄は金山を直接経営せず、金山衆に自治権と特権を与える方式を採用しました。

1560年の田辺家資料には商業権の許可が、1577年の風間家文書には税の免除が記されています。

さらに金山衆は軍事面でも活用されました。

1571年の駿河深沢城攻めでは、金山衆が坑道掘削の技術を活かし工兵部隊として軍功を挙げています。

この柔軟な運用が武田氏の強さを支えたのです。

4. 革新的な甲州金システム

武田信玄の最大の革新は、独自通貨「甲州金」の創設です。

甲州金の画期的な点は、日本で初めて「計数貨幣」として機能したことにあります。

当時、他の金銀貨は取引のたびに重さを測る「秤量貨幣」でした。

しかし甲州金は刻印された額面がそのまま取引価値となり、取引速度が飛躍的に向上しました。

単位体系も洗練されていました。

1両=4分=16朱という四進法を採用し、さらに細かく7段階の体系を持ち、高額取引から小額決済まで対応できました。

鋳造は松木、野中、志村、山下の四家が担当し、この体制は戦国期から文政年間(1818-1831年)まで継続。

約300年間も通用した事実が、その完成度の高さを物語っています。

5. 軍事力を支えた経済基盤

金山開発と甲州金の流通は、武田氏に絶大な利益をもたらしました。

第一に、天候に左右される農業への依存度を下げ、安定した財政基盤を確立できました。

凶作の年でも軍事力を維持できたのです。

第二に、産出された金は騎馬軍団の維持費に直接充当されました。

兵士への俸給、鉄砲の購入、兵糧や武具の調達など、甲州金が軍事費の効率的な支払いを可能にしました。

『甲陽軍鑑』には、信玄が碁石金を両手ですくって武功者に褒賞を与えたという描写があります。

即座の現金報酬で士気を高めるという、現代的な発想が既にあったのです。

6. 江戸時代への遺産

1582年に武田氏は滅亡しますが、信玄が築いた経済システムは生き続けました。

甲斐を接収した徳川家康は、甲州金の優れた制度を認識し、全国統一後もその流通を例外的に認めています。

さらに重要なのは、家康が慶長小判など全国通貨を整備する際、甲州金の四進法単位系をそのまま採用したことです。江戸時代の「両・分・朱」という貨幣単位は、武田信玄の甲州金が起源なのです。

甲州金は明治4年(1871年)の新貨条例まで通用し続け、約370年の歴史を持つことになりました。

まとめ

武田信玄の金山開発と甲州金政策は、戦国時代における画期的な経済実験でした。

専門家集団に自治権を与えながら統制する間接支配の手法、そして日本初の体系的な額面価値貨幣の創設は、総合的な経済戦略だったのです。

甲州金の四進法体系は江戸幕府に受け継がれ、日本の近世貨幣制度の基礎となりました。

信玄の地方通貨が250年以上にわたる日本の貨幣システムの設計図となった事実は、その制度設計の完成度を示しています。

現代の私たちが使う貨幣制度の原型が、450年以上前の戦国武将によって生み出されたという事実に、改めて歴史の面白さと先人の知恵の深さを感じずにはいられません。

参考文献

- 『甲斐黒川金山:山梨県塩山市に所在する戦国時代金山遺跡の総合調査』黒川金山遺跡研究会編、塩山市教育委員会、1997年

- 『戦国遺文 武田氏編』全6巻、柴辻俊六・黒田基樹編、東京堂出版、2002-2008年

- 『山梨県史 通史編2 中世』山梨県史編さん委員会、2007年

- 今村啓爾『戦国金山伝説を掘る:甲斐黒川金山衆の足跡』平凡社選書、1997年

- 日本銀行金融研究所貨幣博物館「Historical events and currencies in use」

- 山梨県公式サイト「甲斐金山遺跡」

コメント