はじめに

日本史上、最も大胆な「やり直し」があったことをご存知でしょうか。

794年、桓武天皇はわずか10年で築いた長岡京を捨て、平安京へと都を移しました。

莫大な費用と人員を投じた都市を放棄する―現代の経営学でいう「サンクコスト(埋没費用)の無視」を、1200年以上前の日本で実践した驚くべき決断です。

暗殺事件、怨霊への恐怖、そして大洪水。複雑に絡み合った危機の中で、桓武天皇はどのように判断したのでしょうか。

そして、その決断がなぜ千年続く都の礎となったのでしょうか。

目次

- なぜ平城京から長岡京へ遷都したのか

- 長岡京を襲った三つの危機

- 平安京への再遷都という大決断

- 平安京の理想と現実

- 歴史が教える教訓

なぜ平城京から長岡京へ遷都したのか

784年、桓武天皇は平城京(現在の奈良)から長岡京への遷都を決断しました。

この背景には、政治的な大転換がありました。

天皇家の系統が、約100年続いた天武系から天智系へと変わったのです。

桓武天皇の母である高野新笠は渡来系氏族の出身でした。

この特異な出自は、従来の大和貴族とは異なる新しい権力基盤を意味していました。

平城京には大きな問題がありました。

東大寺や興福寺などの仏教勢力が政治に深く関わり、その影響力が肥大化していたのです。

新しい皇統のもとで改革を進めるには、物理的に距離を置く必要がありました。

選ばれた長岡の地には、明確な利点がありました。

桂川、宇治川、木津川が合流する水運の要衝に位置し、物資輸送に優れていたのです。

さらに、この地域は桓武天皇の母方につながる渡来系氏族の拠点でもありました。

造営は驚異的な速さで進みました。

難波宮の建物を解体して水運で運び、わずか半年で主要な宮殿が完成したといいます。

東西約4.3km、南北約5.3kmという平城京に匹敵する規模の都市建設でした。

長岡京を襲った三つの危機

しかし、順調に見えた長岡京は、三つの危機に見舞われることになります。

政治的危機:藤原種継の暗殺

785年9月23日、造営の中心人物だった藤原種継が何者かに矢で射られ、翌日死亡しました。

この事件で、桓武天皇の弟である早良親王が首謀者として疑われます。

親王は無実を訴えましたが、皇太子の地位を剥奪され、乙訓寺に幽閉されました。

淡路島への配流の途中、早良親王は抗議のため飲食を絶ち、そのまま亡くなりました。

この事件は、新体制に対する根深い反対勢力の存在を示すものでした。

精神的危機:怨霊への恐怖

早良親王の死後、宮廷には不幸が続きました。

桓武天皇の母、皇后、妃たちが相次いで亡くなり、新しい皇太子も重い病に倒れたのです。

792年6月、陰陽師が災いの原因を占ったところ、早良親王の怨霊によるものと判断されました。

当時の人々にとって、怨霊は現実的な脅威でした。

桓武天皇は800年に亡き弟へ「崇道天皇」という尊号を贈り、霊を慰める儀式を行いました。

これが現在の彼岸法要の起源ともいわれています。

環境的危機:大洪水の発生

決定的だったのは、792年の大洪水です。

長岡京は、京都盆地の最も低い場所に位置していました。

桂川、宇治川、木津川という三つの大河川が合流する地点に近く、巨椋池という巨大な湿地帯にも隣接していました。

8月の大雨で桂川が氾濫し、都の左京(東側)部分が広範囲にわたって浸水しました。

盆地の底での洪水は、水が長期間引かず、疫病を蔓延させ、インフラを破壊しました。

これら三つの危機は、個別ではなく相互に作用しました。

暗殺事件が恐怖をもたらし、早良親王の非業の死がその後の不幸に超自然的な説明を与え、そして洪水が怨霊の力の証拠として解釈されたのです。

平安京への再遷都という大決断

793年1月15日、桓武天皇は葛野郡宇太村(現在の京都市)での新都建設調査を開始しました。

この進言を行ったのは、信頼厚い側近の和気清麻呂です。

「長岡の新都は十年経っても完成せず、費用は計り知れない」という彼の言葉は、天皇に現実的な判断材料を提供しました。

選ばれた平安京の地は、長岡京とは根本的に異なっていました。

北東から南西へ緩やかに傾斜する扇状地で、水はけが良好だったのです。

たとえ鴨川が氾濫しても、水が速やかに排水され、長期的な浸水を防ぐことができました。

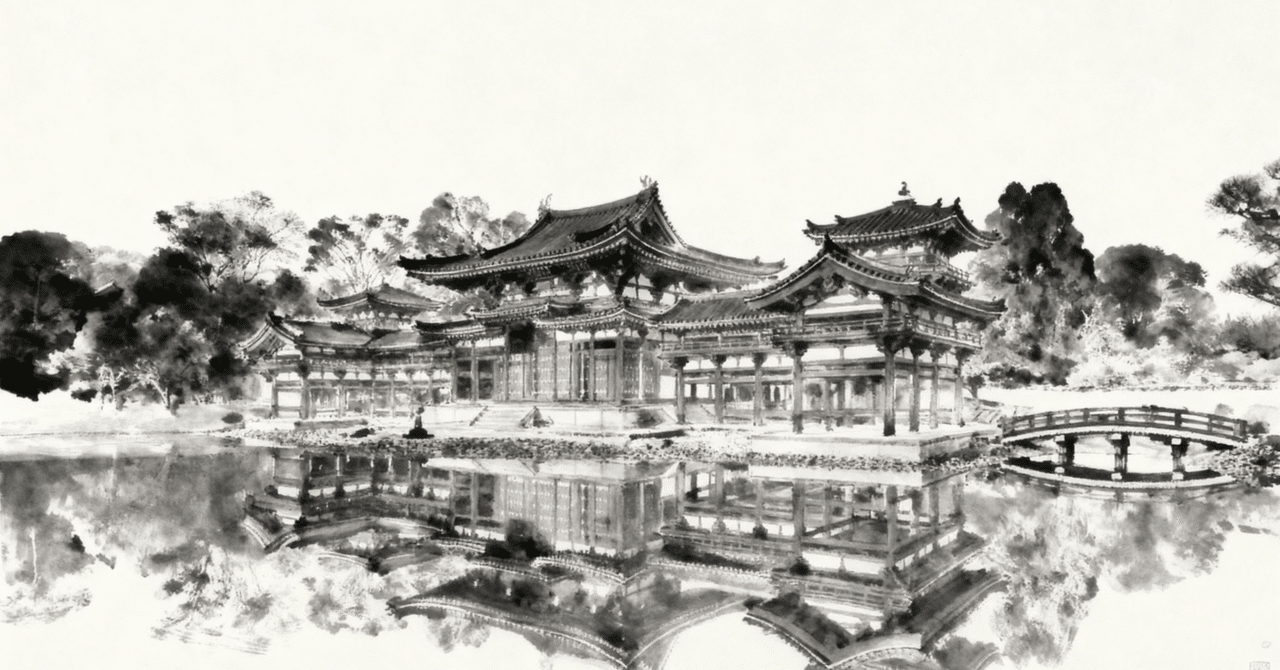

794年10月22日、平安京への遷都が実行されました。

11月8日には詔が発せられ、「この国は山河が周りを取り囲み、自然に城をなしている」として新都を「平安京」と命名しました。

この決断は、経営学的には「サンクコストの無視」の典型例です。

長岡京には約10年間で膨大な資源が投じられていました。

にもかかわらず、わずか1年半後に遷都を実行した速断性は、桓武天皇が合理的計算よりも、新たな理想の実現を優先させたことを示しています。

平安京の理想と現実

平安京は、唐の都・長安をモデルとした壮大な計画都市でした。

東西約4.5km、南北約5.3kmの規模で、中央を朱雀大路が南北に貫き、都を左京(東側)と右京(西側)に二分していました。

しかし、この理想的な設計も、すべてが計画通りに実現したわけではありませんでした。

京都盆地は北東から南西へ傾斜しており、右京全体が左京より標高が低く、湿地帯が広がっていました。

考古学的発掘調査により、右京の多くの地域で古代の河床や湿地の跡が発見されています。

結果として、人口は標高が高く乾燥した左京に集中し、右京の大部分は10世紀には放棄され、農地や荒れ地に戻ってしまいました。

都の正門である羅城門も、象徴的な運命をたどります。

816年8月に台風で倒壊し、980年7月に再び倒壊した後、ついに再建されることはありませんでした。

1023年には、藤原道長が自らの寺院建設のため、残った礎石を運び去らせたといいます。

しかし、この「不完全さ」こそが、平安京を千年の都たらしめた要因かもしれません。

硬直的な理想を現実に適応させ、人々の生活実態に合わせて有機的に成長していく柔軟性を持っていたのです。

歴史が教える教訓

長岡京から平安京への転換は、失敗の物語ではありません。

むしろ、過ちを認識し、断固としてそれを正す勇気の物語です。

桓武天皇の決断は、現代にも通じる重要な教訓を与えてくれます。

既に投じた資源に固執するのではなく、未来のために最善の選択をする。

理想を追求しながらも、現実に適応する柔軟性を持つ。これらは、組織運営やプロジェクト管理において、今なお有効な原則です。

そして何より、この決断が生み出した平安京は、その後約1000年にわたって日本の都として機能し続けました。

右京の開発失敗や羅城門の倒壊といった「欠陥」を抱えながらも、都市は生き続けたのです。

完璧な計画よりも、変化に適応する力。

短期的な効率よりも、長期的な持続可能性。桓武天皇の「やり直し」の決断は、時代を超えて私たちに問いかけています。

参考文献

- 『続日本紀』延暦3年条、延暦4年条

- 『日本後紀』巻第三逸文、延暦13年条、延暦24年条

- 『延喜式』巻第42左右京職条

- 京都市埋蔵⽂化財研究所リーフレット「平安京の設計」No.63(1994年)

- 長岡京市埋蔵⽂化財センター発掘調査報告

- 西本昌弘『早良親王』吉川弘文館(2019年)

- 小林清『長岡京の新研究』比叡書房(1975年)

- 京都府埋蔵文化財調査研究センター『長岡京と平安京-桓武朝の都城-』(1991年)

コメント