はじめに

「日本最古の学校」として知られる足利学校をご存知でしょうか。

栃木県足利市にあるこの学校は、なんと室町時代から約440年間も続いた教育機関です。

戦国時代には全国から3,000人もの学生が集まり、あのフランシスコ・ザビエルも「日本最大の大学」と世界に紹介したほどでした。

現代の私たちが想像する学校とは全く違う、自由で開放的な学びの場だった足利学校。

その歴史を辿ると、時代の変化に柔軟に対応しながら存続した、まさに「知の拠点」としての姿が見えてきます。

👇noteに深掘りした記事も書いてます!

目次

- 足利学校の創建をめぐる謎

- 上杉憲実による本格的な再興

- 戦国時代の黄金期とザビエルの評価

- 江戸時代の制度化と役割の変化

- 明治の廃校から現代の復原まで

- 足利学校が現代に伝える教訓

1. 足利学校の創建をめぐる謎

足利学校の創建については、実は複数の説が存在しています。

最も有名なのは、平安時代の天長9年(832年)に小野篁(おののたかむら)が淳和天皇の命令で創建したという説です。

また、鎌倉時代の建久年間(1190~1199年)に足利義兼が創設したという説もあります。

しかし、現在の歴史学では、これらの説を裏付ける確実な史料は見つかっていません。

確実にわかるのは、応永30年(1423年)の記録に足利学校に付属する医院の存在が記されていることです。

つまり、少なくとも15世紀初頭には何らかの教育施設があったということになります。

この「創建の謎」は、足利学校の魅力の一つでもあります。明確な創設者や時代に固定されないことで、「最古」という揺るぎないブランドイメージを作り上げることができたのです。

2. 上杉憲実による本格的な再興

足利学校の歴史で最も重要な転換点は、永享11年(1439年)の関東管領・上杉憲実による再興です。憲実は戦乱の続く時代に、貴重な書物を永く保存し、学問の拠点を築くことを決意しました。

憲実が行った改革は非常に体系的でした。まず、鎌倉円覚寺から学識豊かな僧・快元を初代庠主(校長)として招聘しました。

そして、自分が所蔵していた南宋版の貴重な漢籍(『尚書正義』『礼記正義』『春秋左伝註疏』『毛詩註疏』など)を惜しみなく寄進します。これらの書籍は現在、国宝に指定されています。

さらに憲実は、学校運営の財源となる「学田」も寄進し、経済的基盤を確保しました。

1446年(文安3年)には「学規三条」という校則を制定し、教育内容を儒学に限定して仏教色を排除しました。

この規則により、足利学校は当時の仏教寺院付属の学問所とは明確に区別される、純粋な高等教育機関として生まれ変わったのです。

3. 戦国時代の黄金期とザビエルの評価

上杉憲実の再興から約100年後、足利学校は黄金期を迎えます。

16世紀半ばには学生数が3,000人に達し、全国から学徒が集まる一大教育機関となりました。

この繁栄を国際的に有名にしたのが、天文18年(1549年)に来日したイエズス会宣教師フランシスコ・ザビエルです。ザビエルは同年11月5日付でインドのゴアにいる同僚に送った書簡の中で、足利学校を「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学(アカデミア)」と紹介しました。

この評価は当時のヨーロッパの地図にも「Bandu Academia」として記載されるほどの影響力を持ちました。

足利学校の教育内容は実用的でした。儒学を中心としながらも、易学(占い)、兵学、医学なども教えられていました。

特に易学は戦国時代の武将たちに重宝され、足利学校出身者は各地の武将に軍事顧問として召し抱えられました。

授業料は無料で、学生は近隣の民家に宿泊しながら学びました。

入学試験もなく、学習期間も個人の判断に任されるという、非常に自由で開放的な教育システムでした。

4. 江戸時代の制度化と役割の変化

江戸時代に入ると、足利学校は徳川幕府の公的な保護を受けるようになります。

徳川家康は第9世庠主・三要元佶を学問上の顧問として重用し、学校に100石の朱印地を与えて経済基盤を安定させました。

この時期の足利学校の特徴的な役割が「年筮(ねんぜい)」の献上でした。

これは易学による新年の運勢占いで、庠主が毎年正月に江戸城に出向いて将軍に献上し、諸大名にも配布していました。

これにより足利学校は、易学の最高権威として全国に知られるようになります。

しかし、幕府が朱子学を正統な学問として奨励し、江戸に昌平坂学問所が設立されると、学問の最前線は江戸に移ります。

足利学校は次第に最新の教育機関としての役割を終え、貴重な古典籍を保存する「生きた図書館」のような存在に変化していきました。

寛文8年(1668年)には、現存する孔子廟(大成殿)と学校門が建立され、儒学教育の象徴的な空間が完成しました。

5. 明治の廃校から現代の復原まで

明治維新とともに近代的な学校制度が導入されると、足利学校は時代の波に抗うことができませんでした。

明治5年(1872年)の学制発布により廃校となり、約440年間続いた教育機関としての歴史に幕を下ろします。

しかし、足利学校の価値は地域の人々によって守られました。

廃校直後から地元有志による保存運動が展開され、大正10年(1921年)には国の史跡に指定されました。

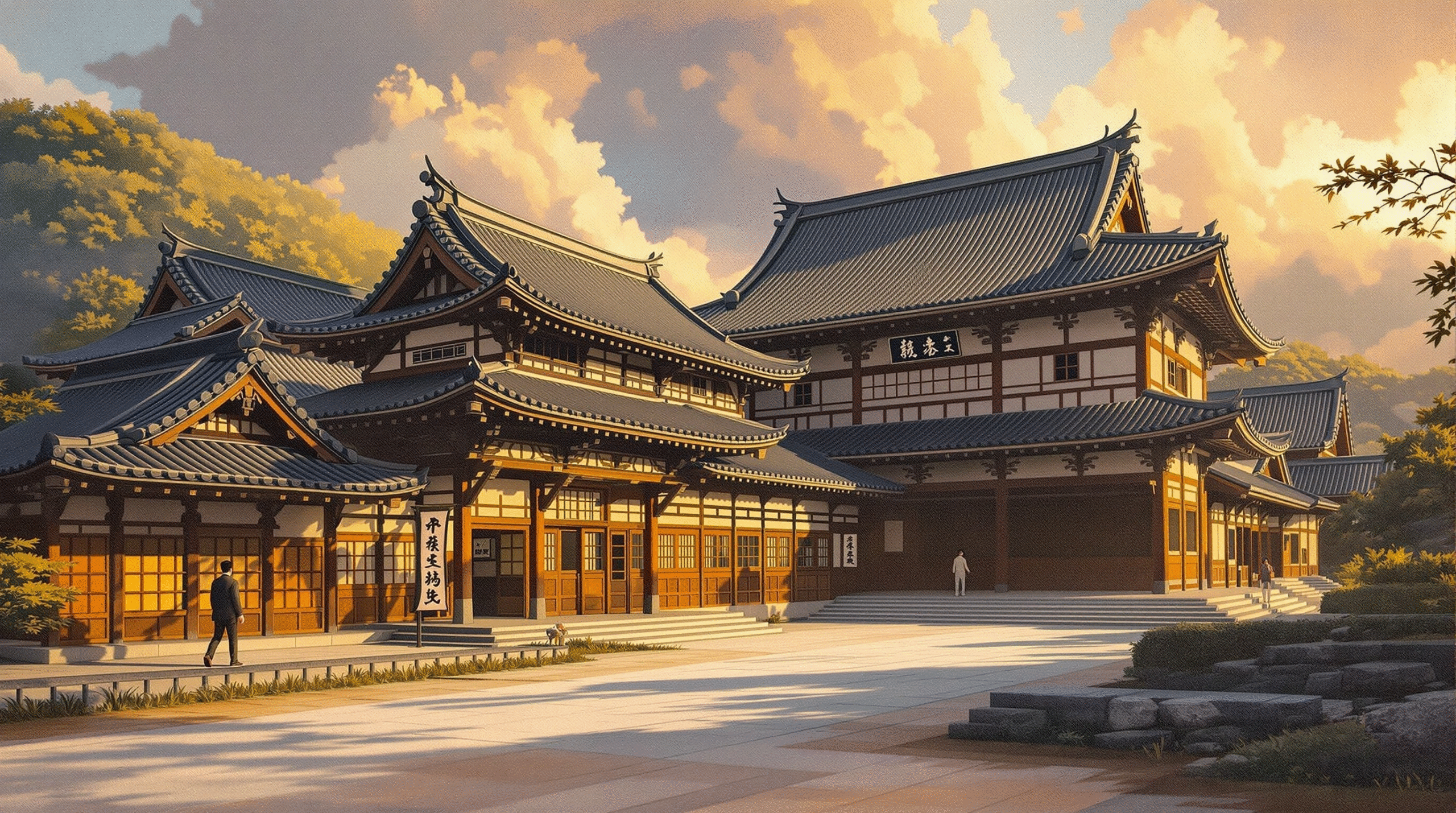

20世紀後半には本格的な復原事業が行われます。昭和55年(1980年)に小学校を移転した後、発掘調査と文献研究に基づいて江戸中期の姿を忠実に復原する工事が実施されました。

総事業費約15億円をかけて1990年(平成2年)に完成した復原建物は、史跡上に復原建物を建てる先駆的な事例となりました。

2015年には弘道館・閑谷学校・咸宜園とともに「近世日本の教育遺産群」として日本遺産に認定され、現在は教育と観光の拠点として多くの人々に親しまれています。

6. 足利学校が現代に伝える教訓

足利学校の440年という長い歴史は、現代の私たちにも多くの教訓を与えてくれます。

第一に、時代の変化への適応力の重要性です。

足利学校は戦国時代には実学中心の教育機関として、江戸時代には古典籍の保存機関として、現代では文化財として、それぞれの時代のニーズに合わせて役割を変化させてきました。

第二に、「継続することの価値」です。

創建の起源が曖昧であっても、長く続けることで確固たる権威とブランドを築き上げました。

これは現代の長寿企業にも通じる成功の秘訣といえるでしょう。

第三に、開放性と包容力の大切さです。

身分に関係なく全国から学生を受け入れ、自由な学習環境を提供した姿勢は、現代の教育にも参考になります。

最後に、知識や文化を保存・継承することの意義です。

上杉憲実が戦乱の中で貴重な書物を守ろうとした志は、現代のデジタル化時代にも重要な示唆を与えてくれます。

足利学校は、「日本最古の学校」という称号以上に、時代を超えて人々の学ぶ心を支え続けてきた「知の象徴」なのです。

栃木県を訪れる機会があれば、ぜひこの歴史ある学校跡を見学し、先人たちの学問への情熱を感じてみてください。

参考文献

- 足利市教育委員会「足利学校のあゆみ」足利市公式ホームページ

- 足利市教育委員会「足利学校Q&A」足利市公式ホームページ

- 足利市教育委員会「フランシスコ・ザビエルと足利学校」足利市公式ホームページ

- 足利市文化課「釋奠(せきてん)」足利市公式ホームページ

- 川瀬一馬『増補新訂 足利学校の研究』吉川弘文館、2015年

- 文化庁「国指定文化財等データベース」

- 足利市広報誌「あしかがみ」各号

コメント