はじめに

「シリコンバレー」といえば、現代のIT企業が集まるイノベーションの聖地を思い浮かべるでしょう。

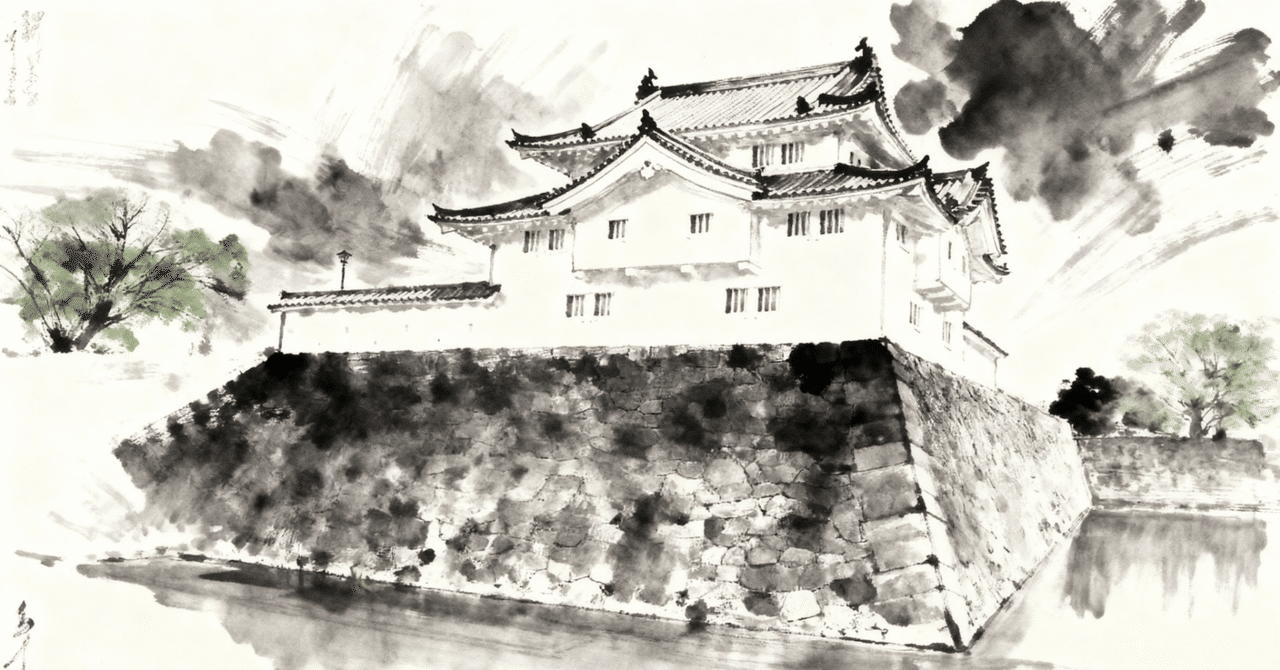

しかし、400年以上前の日本にも、世界中から優秀な人材が集まり、最先端の技術と知識が結集した場所がありました。それが、徳川家康が築いた駿府(現在の静岡市)です。

1607年から1616年までのわずか9年間、家康は駿府を拠点に「大御所政治」を展開しました。

この期間、駿府には儒学者、外国人航海士、茶人、豪商、技術者たちが集結し、江戸幕府260年の基礎となる制度や文化が次々と生み出されていきました。

まさに江戸時代という新しい国家システムを「設計」した研究開発拠点だったのです。

今回は、この知られざる「駿府の黄金時代」についてわかりやすくご紹介します。

目次

- なぜ家康は駿府を選んだのか

- 世界から集まった知のブレーン

- 日本初を次々と生み出したイノベーション拠点

- 経済システムの構築と都市整備

- 文化政策による統治の確立

- 駿府モデルが残した遺産

1. なぜ家康は駿府を選んだのか

1605年、徳川家康は将軍職を息子の秀忠に譲りました。

しかし、これは引退を意味するものではありません。

家康は「大御所」として実権を握り続け、1607年に駿府城へ移り住みます。

駿府を選んだ理由は明確でした。

東海道の要衝に位置する駿府は、江戸と京都・大坂を結ぶ交通の要であり、西国大名への監視拠点として理想的な立地だったのです。

さらに、家康自身が幼少期と壮年期を過ごした思い入れのある土地でもありました。

こうして江戸の秀忠政権と駿府の家康政権という二元体制が始まります。

形式的には秀忠が将軍ですが、外交、軍事、重要政策の最終決定権は駿府の家康が握っていました。

駿府の人口は10万人に達し、実質的な日本の首都として機能したのです。

2. 世界から集まった知のブレーン

家康の駿府経営で最も革新的だったのが、国内外から多様な専門家を集めた点です。

外国人顧問の登用

1600年にオランダ船で漂着したイギリス人航海士ウィリアム・アダムス(三浦按針)は、家康に航海術、数学、幾何学、地理学を教えました。

家康は彼を旗本に取り立て、250石の領地を与えます。

外国人を武士身分に登用するという異例の措置でした。

2023年に発見された新史料によれば、アダムスは1612年に駿府で将軍のために鋼鉄・砂鉄を109,000匁(現代価値約2億1,800万円相当)納入する大規模商取引を仲介していました。

単なる技術顧問ではなく、経済面でも重要な役割を果たしていたのです。

儒学者による思想基盤の構築

林羅山は家康の学問顧問として、1608年に駿府城内の「駿河文庫」の管理を任されました。

家康は羅山に300俵の禄米を与え、朱子学に基づく統治イデオロギーの確立を進めます。

金地院崇伝は外交文書の作成、寺社行政、法度起草を担当しました。

1613年、家康の命によりキリスト教禁教令を一晩で起草したという記録が残っています。

3. 日本初を次々と生み出したイノベーション拠点

駿府では「日本初」の取り組みが次々と実現しました。

銅活字による出版革命

家康は林羅山と崇伝に命じ、日本初となる銅活字約11万本を鋳造させました。

これを使って『群書治要』などの儒教古典を印刷・出版する「駿河版」事業を展開します。

情報技術を駆使した国家規模のイデオロギー形成事業でした。

西洋式帆船の建造

アダムスの指導により、伊豆国伊東で1604年に80トン船、1607年には120トンの日本初の洋式帆船が完成しました。

これは日本の造船史における画期的な出来事となります。

望遠鏡の伝来

1613年、イギリス使節ジョン・サリスが「ヨーロッパを出た最初の望遠鏡」を家康に献上しました。

また1611年にはスペイン使節が1581年製の西洋時計(現存最古の日本到来時計)を献上しています。

駿府は最先端技術の集積地だったのです。

4. 経済システムの構築と都市整備

家康は経済基盤の確立にも注力しました。

全国統一通貨の鋳造

1607年、駿府に金座を設置し、「慶長小判」の鋳造を開始します。

総鋳造量は小判・一分判で1,472万両余に達しました。

それまで地域ごとに異なっていた貨幣制度が統一され、全国的な市場の形成が促進されます。

ただし、金座・銀座は1612年に江戸へ移転しました。

これは家康の死後を見据えた、段階的な権力移管の一環だったと考えられます。

物流網の整備

駿府の外港として清水港を戦略的に整備し、廻船問屋を設置しました。

海上交通網は1601年に定めた東海道五十三次と連携し、駿府は日本の陸海交通の最大の結節点として機能します。

朱印船貿易の統制

京都の角倉了以や茶屋四郎次郎といった豪商に朱印状を与え、東南アジアとの公式交易を許可しました。

約180隻の朱印船が19地域へ渡航し、幕府に莫大な富と海外情報をもたらします。

5. 文化政策による統治の確立

家康は武力や経済力だけでなく、文化の力も統治に活用しました。

能楽の式楽化

それまで多様な流派が存在した能楽を、幕府の公式儀式で演じられる「式楽」として制定します。

大名たちは能を演じ、鑑賞することを義務付けられ、これは徳川への服従と文化的価値観の共有を意味しました。

茶の湯の政治的活用

将軍が大名の屋敷を訪問する「御成」の儀式に茶会を組み込む「数寄の御成」を制度化しました。

小堀遠州や古田織部といった著名な茶人が駿府で活躍し、武家社会の美学と礼法を体系化します。

小堀遠州は1608年に駿府城の作事奉行に任じられ、城郭建築の指揮を執りました。

この功績により従五位下遠江守に叙せられ、「遠州」を名乗るようになります。

6. 駿府モデルが残した遺産

1616年、家康は駿府城で死去します。

享年75歳でした。

家康の死とともに、駿府の政治的中枢としての機能は江戸へ完全に移管されていきます。

しかし、駿府の9年間で設計・実装された制度や政策は、その後の江戸時代250年以上にわたる統治モデルとなりました。

儒学の公認、朱印船貿易制度、キリスト教禁教政策、武家諸法度など、駿府で確立された基本的枠組みが日本の形を規定し続けたのです。

駿府は家康個人のカリスマ性と能力に大きく依存した、時限的な「研究開発センター」でした。

しかし、そのプロジェクトが描いた国家の青写真は、日本史上稀有な知的集積地として、今も私たちに多くの示唆を与えてくれます。

身分、出身、国籍を問わず能力と専門性で人材を登用し、多様な知識を統合して新しい社会システムを創造する。その発想は、現代の私たちにとっても学ぶべき点が多いのではないでしょうか。

参考文献

- 『本光国師日記』金地院崇伝、1610-1633年、南禅寺金地院蔵(国指定重要文化財)

- 『異国日記』『異国渡海御朱印帳』金地院崇伝、1604-1629年、南禅寺金地院蔵(国指定重要文化財)

- Richard Cocks’s Diary、Richard Cocks、1615-1622年

- 『駿府記』後藤庄三郎光次または林羅山、1611-1615年

- Jacques SpecxからWilliam Adamsへの書簡、1611-1612年(2023年発見、国際日本文化研究センター)

- 『駿府城跡本丸・天守台跡発掘調査報告書』静岡市教育委員会、2022年

- Ronald P. Toby, “State and Diplomacy in Early Modern Japan”, Stanford University Press, 1984

- 静岡市公式サイト「徳川家康と駿府」

- 国立国会図書館「日蘭交流史料」

- 東京大学総合研究博物館「群書治要(駿河版)解説」

コメント