はじめに

埼玉県川越市を歩いていると、まるで江戸時代にタイムスリップしたような気分になりませんか?

重厚な蔵造りの建物が立ち並ぶ街並みは「小江戸」と呼ばれ、年間700万人もの観光客が訪れる人気スポットです。

しかし、この美しい街並みの背後には、実は驚くべき歴史的秘密が隠されています。

川越は単なる商業都市ではなく、江戸を守る最重要の軍事要塞として生まれ、やがて「江戸の台所」と呼ばれるほどの経済拠点へと発展した、日本史上でも珍しい「軍事と商業の両立」を成し遂げた都市なのです。

今回は、400年以上にわたる川越の知られざる歴史を、皆さんにもわかりやすくお伝えします。なぜ川越が「小江戸」と呼ばれるようになったのか、その謎を一緒に解き明かしていきましょう。

▽より詳細な内容を知りたい方はぜひnoteをご覧ください。

目次

- 戦国時代の始まり – 太田道灌による川越城築城

- 川越夜戦 – 歴史を変えた奇跡の大逆転劇

- 徳川時代の大改革 – 松平信綱の革新的な都市計画

- 江戸の台所として繁栄 – 新河岸川舟運の奇跡

- 明治の大火災と蔵造りの街並み誕生

- 現代に受け継がれる歴史遺産

1. 戦国時代の始まり – 太田道灌による川越城築城

川越の歴史は、1457年(長禄元年)に始まります。

この年、関東管領の扇谷上杉持朝が、家臣の太田道真・道灌父子に命じて川越城を築かせました。

これは単なる城の建設ではなく、古河公方足利成氏との政治的対立に備えた、まさに戦略的な軍事拠点の確立でした。

川越城が建てられた場所は、武蔵野台地の北東端という絶好のロケーションでした。

北には赤間川(現在の新河岸川)、南には湿地帯という天然の要害に守られ、しかも江戸への陸路と水路の両方でアクセスが良いという、軍事的にも経済的にも理想的な立地だったのです。

興味深いことに、太田道灌は同じ年に江戸城も築城しています。

つまり、川越城と江戸城は「双子の城」として、関東の防衛システムの中核を担うよう設計されたのです。

この時点で既に、川越は江戸と密接に結びついた運命にあったと言えるでしょう。

2. 川越夜戦 – 歴史を変えた奇跡の大逆転劇

川越城の名前を日本史に刻んだのが、1546年(天文15年)の「川越夜戦」です。

この戦いは、日本史上最も劇的な逆転勝利として語り継がれています。

当時、川越城は後北条氏が支配していましたが、扇谷上杉氏、山内上杉氏、古河公方の連合軍約8万人に包囲されてしまいます。

一方の北条軍はわずか8千人。普通に考えれば、10対1という圧倒的不利な状況です。

しかし、北条氏康は驚くべき作戦を実行しました。

偽降伏を装って敵を油断させ、夜襲をかけたのです。この奇襲戦法が見事に成功し、連合軍を総崩れにさせました。

この勝利により扇谷上杉氏は滅亡し、後北条氏が関東の覇権を握る決定的な転換点となったのです。

この戦いは、川越が単なる地方都市ではなく、関東全体の政治的運命を左右する重要拠点であったことを物語っています。

3. 徳川時代の大改革 – 松平信綱の革新的な都市計画

1590年(天正18年)、豊臣秀吉の小田原征伐により後北条氏が滅亡すると、川越城は徳川家康の手に渡ります。

家康は三河以来の重臣である酒井重忠を川越藩初代藩主に任命しました。

これは、江戸の北方防衛をもっとも信頼できる家臣に委ねるという、戦略的な人事でした。

しかし、川越の真の発展は、1639年(寛永16年)に松平信綱が藩主となってから始まります。

信綱は「知恵伊豆」と呼ばれた名政治家で、島原の乱鎮圧の功績により川越藩6万石の藩主となりました。

信綱の改革は、まさに革命的でした。

まず、1638年の大火で焼失した城と城下町を、軍事防衛と商業発展の両方を考慮した画期的な都市計画で再建したのです。

「十ヶ町四門前」と呼ばれる町割りでは、城の周囲に武士の屋敷を配置して防御の中核とし、商人や職人の居住区を効率的に配置しました。

さらに、地理的に弱点となる西側には寺院を集中配置し、物理的・心理的な防壁として活用するという巧妙な設計を施しました。

城郭自体も大幅に拡張し、約99,000坪(約326,000平方メートル)という巨大な規模に改修しました。

これにより川越城は「江戸の大手は小田原城、搦め手は川越城」と称されるほど、江戸防衛の要となったのです。

4. 江戸の台所として繁栄 – 新河岸川舟運の奇跡

松平信綱の最大の功績は、新河岸川舟運の整備でした。

これは単なる交通手段の確保ではなく、川越を「江戸の台所」に変える経済革命でした。

信綱は新河岸川の流路を改修し、川越から江戸まで船で直接物資を運べるシステムを構築しました。

上新河岸、下新河岸、扇河岸、寺尾河岸、牛子河岸の「川越五河岸」が設置され、高瀬舟による大量輸送が可能になったのです。

この舟運システムの効果は絶大でした。

川越からは米、麦、サツマイモなどの農産物や木材、織物が江戸に運ばれ、江戸からは塩、酒、日用品、そして最新の文化や情報が川越に流入しました。

下りは1日、上りは4日の工程で、まさに江戸時代の物流革命だったのです。

さらに信綱は、武蔵野台地の不毛な原野を開拓して新田開発も推進しました。

野火止用水を開削して水を引き込み、後の三富新田開発の基盤を築いたのです。

文化面でも重要な貢献をしました。

1648年(慶安元年)に氷川神社に神輿や獅子頭を寄進し、川越祭の起源を作りました。これが現在も続く川越氷川祭の始まりで、370年以上の歴史を持つ伝統行事となっています。

5. 明治の大火災と蔵造りの街並み誕生

江戸時代を通じて繁栄を続けた川越ですが、明治時代に入って大きな転機を迎えます。

1893年(明治26年)4月に発生した川越大火は、町の3分の1にあたる1,302戸を焼失させる大災害でした。

しかし、この災害が現在の川越の美しい景観を生み出すきっかけとなります。

大火の際、札の辻近くの大沢家住宅が蔵造りのために焼け残ったことから、商人たちは防火性能の高い蔵造り建築を採用することにしたのです。

江戸時代の舟運で蓄積した豊富な資金を投じて、商人たちは競って重厚な蔵造りの店舗を建設しました。

土蔵造りの壁、袖蔵を備えた構造は、火災から商品と商売を守る実用的な建築であると同時に、商人たちの財力を示す象徴でもありました。

明治40年頃までに現在の蔵造りの街並みがほぼ完成し、これが「小江戸」と呼ばれる川越の代表的な景観となったのです。1999年には国の重要伝統的建造物群保存地区に指定され、現在も大切に保存されています。

一方で、1895年の川越鉄道開通により、江戸時代から続いた新河岸川舟運は衰退の道を歩みます。

1931年に通船停止命令が出され、約300年間続いた舟運の時代は終わりを告げました。

しかし、鉄道の発達により川越は新たな発展の段階に入っていったのです。

6. 現代に受け継がれる歴史遺産

現在の川越市は人口約35万人を抱え、年間700万人以上の観光客が訪れる歴史都市として発展しています。

川越城本丸御殿、蔵造りの街並み、時の鐘、喜多院など、各時代の歴史遺産が市内に点在し、400年以上の歴史を物語っています。

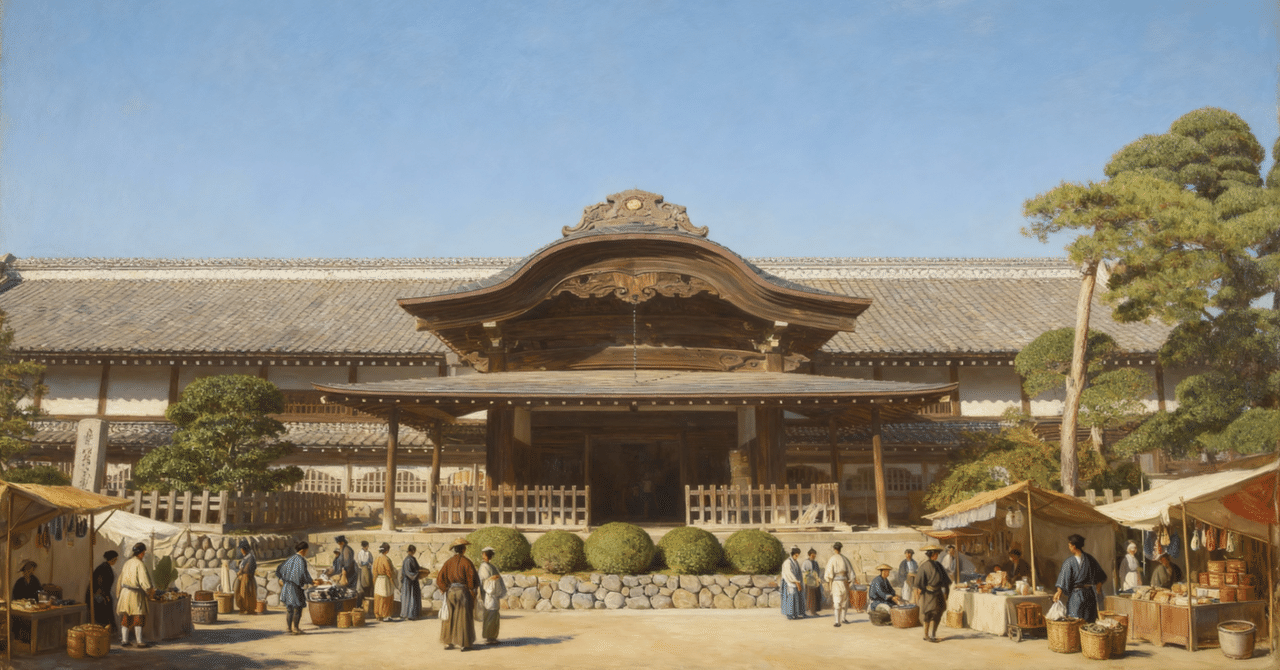

特に注目すべきは、1848年(嘉永元年)に建てられた川越城本丸御殿です。

全国でも2例しか現存しない城郭御殿建築として、埼玉県の有形文化財に指定されています。

入母屋造・桟瓦葺の堂々とした建物は、川越藩の格式の高さを現在に伝えています。

川越祭も重要な文化遺産として継承されています。

松平信綱が始めた祭りは、江戸の天下祭の影響を受けながら独自の発展を遂げ、現在では「小江戸」川越の象徴的なイベントとして多くの人に愛されています。

川越の歴史が現代に与える教訓は、「防衛力と経済力の両立」という普遍的なテーマです。

軍事拠点として始まった川越が商業都市として繁栄し、危機(大火災)を契機にさらに魅力的な街並みを創造したプロセスは、現代の都市経営にも通じる知恵を含んでいます。

まとめ

「小江戸」川越の魅力は、単なる観光地としての美しさだけではありません。

戦国時代の軍事要塞から始まり、江戸時代の商業都市、明治の災害復興、そして現代の歴史都市へと、時代の変化に応じて柔軟に発展し続けてきた400年の歴史にこそ、真の価値があります。

太田道灌が築いた城、松平信綱が設計した都市計画、商人たちが築いた蔵造りの街並み。

これらすべてが重なり合って、現在の川越という唯一無二の歴史都市が生まれたのです。

川越を訪れる際は、ぜひこの長い歴史に思いを馳せながら街歩きを楽しんでみてください。きっと新たな発見と感動が待っているはずです。

参考文献

- 川越市教育委員会『川越市計画書まとめ』第2巻・第6巻、2017年

- 川越市『川越市歴史的風致形成の背景』、2020年

- 川越市『川越市総合計画本編第3章』、2019年

- 国文学研究資料館『三河国吉田大河内家文書』概要、1971-1924年

- 斎藤雄一「川越の街づくりと合意形成」『地域学研究』、2011年

- 埼玉県史編纂委員会『新編埼玉県史 資料編5(中世1 古文書1)』、1982年

コメント